Возможно, вы бы никогда не увидели этого…

18 мая — Международный день музеев. Поздравляем всех работников этой трудной, кропотливой, но жутко интересной отрасли. И продолжаем знакомить вас с экспонатами Музея им. Е. Ярославского. Сегодня у нас два вида экспонатов. Это фотографии из научно-исследовательской экспедиции 1925 года и деревянные торговые бирки 1915 года.

Майя МИГАЛКИНА, хранитель отдела фондов:

— Фотография была сделана в 1925–27 годы. Ориентировки на фото нет, но известно, что она была сделана во время ихтиологической экспедиции.

— Что за экспедиция?

— По просьбе Якутского правительства в год своего 200-летнего юбилея Академия наук решила провести крупную экспедицию по всестороннему исследованию Якутии. 7 апреля 1925 года Совет народных комиссаров поддержал эту идею. В итоге 30 мая Ленский ихтиологический отряд выехал из Иваново-Вознесенска. Отряд работал под начальством Павла Борисова, советского ихтиолога, биолога, доктора биологических наук. Исследования длились пять лет. Борисов отвечал за ихтиологические и промысловые исследования на реке Лене. В реке Лене было обнаружено 30 видов рыб. В районе рыбного промысла в 1924 году работали 128 неводов и 512 рыбаков-приезжих, а также 85 неводов и 340 рыбаков местных жителей. Для многих участков республики рыболовство имело то же значение, что и хлебопашество для земледельческих районов центральной части Союза. И вот здесь начинается важный момент, который как раз имеет отношение к нашей фотографии. Материалы для орудий лова — неводы и сети — изготавливаются только из природных материалов — либо из лубяных волокон ивы, либо из волосяных сетей. Эти материалы доступны на реке Лене. Эти данные и выводы взяты из книг по описанию экспедиции.

— Кем и когда была сделана фотография?

— Думаем, Павлом Борисовым. Хотя помимо него в экспедиции было еще два сотрудника. Экспедиция началась в 1925 году. Фото, скорее всего, было сделано в 1927 году.

— В какой местности?

— Если говорить о том, где было сделано фото, то есть запись в книге Борисова: «Летом 1925 года мною с моими сотрудниками Дрягиным и Кузнецовым по поручению и на средства Комиссии по изучению Якутской академии наук были произведены ихтиологические и промысловые исследования по всей реке Лене, начиная с ее верховья у с. Качуг до впадения в океан. Большая часть исследования была произведена в низовьях реки Лены». Только такая общая информация. В каком именно населенном пункте или стоянке, информации нет. На остальных фотографиях упоминаются Жиганск, Кюсюр Булунский район, Бысыттах Нюрбинский район.

— Каких фото?

— Исследовательская экспедиция охватывала все направления, не только рыбный промысел. За пять лет были проведены геологические, этнографические, санитарные и прочие изыскания. В фонде хранятся снимки, сделанные геоморфологическим и лесоэкономическим, растениеводческим, экономическим, этнографическим, Ленским ихтиологическим, Алданским гидрологическим отрядами. На некоторых из них есть подписи.

— Откуда они попали в музей?

— Акта о том, когда и от кого поступили, нет. Мы предполагаем, что они были переданы в дар от Академии наук. Судя по инвентарному номеру, до 1940 годов.

— Почему не сохранились данные о передаче? В то время уже должен был быть четкий учет.

— Есть нюанс. Одно время документация музея хранилась в кельях Спасского монастыря на территории музея. А они затапливались. Документы в те времена заполнялись карандашом и под воздействием воды и сырости могли прийти в негодность. Поэтому, когда именно и при каких обстоятельствах фото попали к нам, неизвестно. Но мы предполагаем, что Академия наук оставила их в дар музею, так как музей — это научный центр, и логично направить часть фото, чтобы зафиксировать факт того, что экспедиция была.

— Эти фото есть в экспозиции?

— Нет. Они хранятся в фондах, но каждый желающий может их посмотреть в открытом доступе на сайте Государственного каталога музейного фонда РФ.

— Что изображено на фото?

— Плетение корчаги.

— Что это, для чего и почему ей было уделено такое внимание?

— Как мы уже говорили выше, рыболовство в те времена для якутян было сродни землепашеству. И это одно из приспособлений для ловли рыбы. Рыба попадает по внутреннему окошку внутрь и не может выбраться обратно. Это использовалось во многих районах. Старый и доступный способ ловли рыбы. Удочкой вылавливаешь не так много, одну-две рыбешки, и это занимает много времени, а ловушку могли оставить на ночь или на любое другое длительное время и потом прийти и забрать улов. В основном, конечно, туда попадали мелкие рыбешки. При этом они не погибали, а находились в своей среде, и у хозяина корчаги был свежий улов.

— Из чего делали корчагу?

— Скорее всего, из подручного материала, тальника. Он легко гнется, и если повредится, ничего страшного. На фото видно начало процесса плетения, как раз показано, как делалась ловушка, и рядом стоит уже готовая корчага как образец того, что получится. Сети в то время дорого было использовать, и они чаще использовались на промысле. А корчага делалась из подручного материала.

— Кто занимался плетением?

— Чаще женщины, так как мужчины были заняты охотой.

— Какие еще фотографии есть из этой экспедиции?

— Есть фото, где делают изделия из кости бивня мамонта. На нем изображено, как бивень делят на бруски с помощью пилы. Шлифовальный станок, на котором обтачивается кость, а рядом на столе можно увидеть уже готовые изделия — шахматные фигурки. Качество фотографий очень хорошее. Физические характеристики тоже хорошие. Сильных повреждений нет.

На другом фото — улов рыбы. Скорее всего, это уже промысловая добыча. На берегу видны сети, бочки для хранения.

Еще на одном фото женщина занимается разделкой рыбы. На специальных жердях рыба сушится, как наша юкола, но более мелкая. Много рыбы висит на веревках.

Далее на фото — корабль, с которого сгружают бочки на берег для загрузки рыбы.

Есть фото, где показаны снасти, с помощью которых производят ловлю рыбы. В качестве поплавка тогда использовали не буйки из пены, их тогда просто не было, а обычное бревно.

Фото с домашним бытом. Интересно, что на нем видно сразу две печи в жилище. Одна, как камелек, для поддержания тепла в доме, и вторая уже, как русская печь, для приготовления еды. Как уже ранее сказала, со снимками можно ознакомиться на сайте, идет большая работа по оцифровке музейных предметов для доступности, там не только фотографии, но и предметные экспонаты, хранящиеся в музеях.

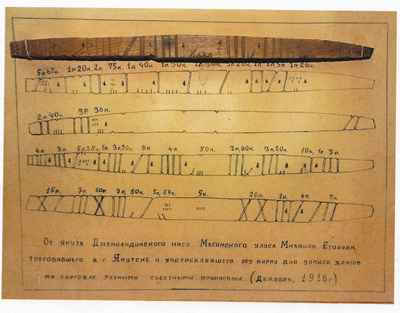

ДЕРЕВЯННАЯ БИРКА, 1915 ГОД

Более ста лет назад лишь малая толика населения республики владела грамотой. А делать записи на бумаге вообще было слишком дорого и непрактично. Поэтому очень часто в торговле, при оформлении заказов, в качестве долговых «расписок» использовались деревянные палочки, на которых делались зарубки. В экспозиции музея на данный момент находятся два экспоната, с которыми могут ознакомиться посетители. О них рассказывает Юлия ИЛЛАРИОНОВА, хранитель музейных коллекций из дерева и металла:

— Деревянная бирка для записи заказов была передана 20 июня 1915 года в музей жителем Якутска, политссыльным, предпринимателем, социал-демократом и членом Якутской областной продовольственной управы Кузьмой Егоровичем Андреевичем.

— Что значат все эти черточки, зазубрины, точки и т. д.?

— Бирка прикреплена к картонной карточке, на которой даны пояснения: «Деревянная бирка с нарезами, обозначающими количество и род необходимых покупок. Употребляется неграмотными якутами дальних наслегов. От Андреева Кузьмы. Г. Якутск, 20 июня 1915 года». Насечки расположены на правой стороне в одной плоскости. Сверху нарисованной бирки указаны значения нарезок: «Первому заказчику. Второму. Третьему. Четвертому». Получается, что заказчиков было четыре человека. Однако две тонкие вертикальные линии, разделяющие грань на три части, указывают на наличие трех заказов.

Первый заказчик просил купить ему 2 фунта сахара, 2 фунта чая и 20 аршин ситца. На палочке 2 фунта сахара нанесены в виде двух угловых зарубок, 2 фунта чая обозначены двумя выемками, проделанными с нижней стороны бирки. 20 аршин ситца вырезаны в виде двух крестиков «ХХ». Знак «Х», означавший число 10, заимствован из римской системы счисления, известной с древних времен. Согласно существовавшей в те годы метрической системе, 1 русский фунт сахара был равен 409,5 грамма, 1 аршин — 0,7 метра. Получается, что первый заказчик просил привезти ему 819 граммов сахара, 819 граммов чая и 14 метров ситцевой ткани. Заказ от второго лица представлен в виде трех зарубок в нижней части бирки, одной зарубки и одной выемки с верхней стороны, далее одной вертикальной палочки и двух соединенных в нижней части наклонных палочек в виде римской цифры «V». К сожалению, на карточке к этим обозначениям не даны пояснения. Третьему заказчику надо было купить два шелковых платка, они изображены в виде двух маленьких галочек чуть выше центра, справа от них наискосок сделан короткий надрез, означающий крупчатку — муку мелкого помола. В нижней части проделан надрез треугольной формы, означающий табак. На карточке не указан вес крупчатки и табака. Предполагается, что один знак означал один фунт. На этой бирке также имеются насечки в виде двух прямых палочек и одной палочки, верхний конец которой наклонен в правую сторону. К первой палочке не даны пояснения, вторая означает 5 аршин, то есть 3,5 метра ситца. Таким образом, благодаря бирке торговец знал, кто, что и в каком количестве покупал у него.

— Вторая бирка?

— Поступила в декабре 1916 года от жителя Жанхандинского наслега Мегинского улуса (ныне с. Техтюр Мегино-Кангаласского улуса) Михаила Егорова, который торговал в Якутске. Бирка использовалась для записи долгов во время торговли продуктами питания. Бирка представляет собой 4-гранную палочку длиной 27,5 см. На всех четырех гранях нанесены разные знаки, обозначающие суммы долга в денежном выражении. Рубли от 1 до 4 изображены прямыми палочками, 5 рублей — наклонной палочкой, 10 в виде римской цифры «Х», 20 — «ХХ». Копейки: 10 — в виде зарубок по верхнему или нижнему краям, единицы нанесены в виде точек. При этом один долг от другого разделен мелкими отверстиями в виде треугольников, нанесенных по центру. На этикетке даны зарисовки с пояснениями каждой грани долговой палочки. Например, долг 5 рублей 67 копеек на одной грани изображен следующим образом: 5 рублей — наклонной палочкой, 60 копеек — одной косой зарубкой (50 копеек) и прямой зарубкой (10 копеек) в нижней части, 7 копеек — в виде семи точек в центре долговой зоны первого должника.

Виктория БУШУЕВА

Фото предоставлено сотрудниками музея