Исчезнувшие племена и якуты. По материалам якутского фольклора

Давно у нас была серия материалов по некогда исчезнувшим племенам, жившим на территории нашей республики и оставшимся лишь в якутском фольклоре. Некоторые из них можно идентифицировать как роды тунгусов и юкагиров, монголоязычных народов, некоторые посчитать действительно вымершими неизвестными ныне автохтонными племенами. Давайте сегодня сделаем их краткий обзор. И начнем с тех племен, которые ранее мы не описывали. А по тем, про которых уже рассказывали, приведем новые сведения.

Сахалар

В 1934 году фольклорист Сэhэн Боло записал любопытное историческое предание у курбусахца Афанасия Пестрякова. Мол, до прихода на среднее течение реки Лены первопредков Омогоя и Эллэя и их людей жило в этих краях древнее племя — сахалар. Есть и другие записанные в 1930-х гг. олонхосутом А. С. Поповым — Муотаан легенды об этом народе.

Несмотря на схожесть этого этнонима с самоназванием якутов, язык их был совершенно непонятен окружающим народам, в том числе и нашим предкам. Сахалары были многочисленным племенем. Жили здесь испокон веков. Возможно, говорили на одном из самодийских или сибирских (кетских) языков, судя по упоминаемым в сказаниях их немногочисленным сохранившимся словам.

Их жилища представляли собой чуть прикопанные в землю обширные балаганы-полуземлянки.

По мнению старинных якутов, сахалары отличались от них даже анатомически — имели очень продолговатые головы, бедра были чересчур узкими, «без ляжек» — кости да кожа. Были они легкими на подъем ловкими охотниками на сохатых и оленей, удачливыми рыбаками. Не брезговали добавлять в свой рацион насекомых, гусениц, личинок.

Насчет продолговатости черепа сахаларов у знатоков якутской старины есть разные мнения. Такой тип черепа встречается еще в неолитических захоронениях. Возможно также предположить, что существовала у них традиция деформирования костей черепа, как и у многих древних народов. Такой обычай был зафиксирован исследователями саха-французской археологической экспедиции в грунтовом погребении подростка, датируемом XVIII в. Погребение это было обнаружено возле с. Остуолба в Верхоянском районе.

Вероятно, иноязычные, но многочисленные потомки сахаларов и стали одной из основ, участвовавших в этногенезе якутов/саха, воспринявших тюркские язык и культуру, которые принесли в эти края малочисленные южные пришельцы, алагшин-уйгуры.

Насчет худобы бедер. Своих, имевших мощные ляжки, сахалары называли ругательным словом «дьиккэр». Это не искаженное русское слово «дикарь», а заимствование из монгольских языков. Так называли монгольские племена неупокоившиеся души покойников, превратившихся в горных злых духов дьэдкер. В монгольской мифологии душа-субстанция после смерти человека, превращающаяся в дьэдкер, вмещается в его бедрах. То есть чем уже бедра, тем меньше в человеке дьэд (по-якутски сэт «греховное; злой дух») и кер (по-якутски куор «грязь; недуг»).

Табыс

Есть об этом племени упоминание у А. Е. Кулаковского и намского фольклориста и знатока старины Муотаана. Пожалуй, на этом заканчиваются все сведения.

Вот что повествуется в тех записях о табыс.

У местности Тэкийдэ в районе Кириэс Халдьаайы предки якутов встретили промышлявший в тех краях малочисленный народ табыс. После ожесточенных стычек выжившая часть табысов сбежала вниз по течению реки Алдан, в свои родные края — на левый берег устья Алдана, где они осели в Арбынском и Кобяконском наслегах Намского улуса, недалеко от озера Тарагана. Мужчины табыс носили, говорят, в древности богатые костяные пояса, называемые ими «кылдьыы». Чуть позже, к приходу якутов, они уже освоили кузнечное искусство и носили железные сочлененные пояса с металлическими же побрякушками. Говорят, арбынские табыс отделились и ушли в те края, повздорив со своими соплеменниками из-за маховых перьев птицы сарт (разновидность коршуна), употребляемых на оперение волшебных стрел-«кустук». А с каких мест переместились, об этом в записях ничего нет.

У табыс были не длинные, но дальнобойные луки с костяными рогами, красиво вышитые өмүскэ «колчан». Стрелы называли үhэкэ. Бывали и свистящие стрелы.

Использовали их шаманы стрелы и для лечения больных, втыкая слегка кончик наконечника в рефлексогенные участки на теле больного, а также простукивая луком позвоночник, прилагая к позвонку середину лука и спуская вхолостую тетиву. Не имея бубнов, шаманы табыс играли на тетиве лука. Славились они и как умелые түөнньүт — целители, лечащие при помощи прижигания полынной моксой. Сушили полынь-чернобыльник. Брали небольшое количество в руки, терли между ладонями и получившуюся «свечку» крепили при помощи слюны к телу больного и поджигали.

Табыс были сухонькие и легкие конституцией тела. Также прослыли меткими лучниками — умели метко попадать стрелами на бегу. Были очень ловки и прыгучи.

Однако они оказались весьма малочисленны. Потому изгнать, а потом и победить их для якутов оказалось делом несложным. Когда воинственные якуты пришли и к озеру Тарагана (гидроним этот неясного происхождения — встречается как у тунгусоязычных народов на Амуре, так и в Туркестане), то истребили всех мужчин табыс. Оставив лишь их женщин в качестве своих жен. Любопытно, что потомки этих женщин, сдававшие на генетические анализы свои материалы, имеют, как оказалось, митохондриальную гаплогруппу D4, как 30% японцев, корейцев и 40% индейцев. А судя по маркерам и мутациям, скорее всего, являются потомками местных автохтонных племен, живших в Якутии еще в неолите, а возможно, и в палеолите. С другой стороны, похожие данные были выявлены в останках хунну в Центральной Азии.

Название племени табыс — это самоназвание или так называли их пришельцы, доподлинно неизвестно. Табыс с якутского можно перевести как «удачливый». С натяжкой можно понять и как «взаимно попадать». Памятуя их прыгучесть, можно сравнить и с древнетюркским словом (имеющимся и в якутском языке) табысхаан «заяц», восходящим, по мнению тюрколога А. М. Щербака, к основе табыс «прыгать».

Хара сагыл

Якуты называли в старину «ставшими ветром» народ кара сагыл или хара сагал, по нашему мнению, представлявший так называемую гипотетическую культуру тонкого (плоского) железа — в свое время мы подробно описывали их.

Держались они изолированно. Не разводили скот. Добывали себе пропитание охотой и собирательством. Якуты боялись их аптаах-колдунов и шаманов, которые были намного могущественнее якутских. Во времена междоусобных сражений таттинские воины решили избавиться от опасных соседей. Обстреляв снаружи юрту-балаган, где укрылась семья последних хара сагылов, войдя, они никого не обнаружили. Посчитав, что враги превратились силой своего колдовства в вещи домашнего обихода, они дотла сожгли дом, а пепел развеяли. Чудом спасшийся младший сын хара сагылов ушел в сторону Лаамы (Охотского моря). Однако вскоре вернулся, и остался последний его потомок — «страшный шаман-едок» Бөхсүлүйэ Лөгөнтөй, умерший в 1880-х гг.

Г. У. Эргис сравнивал хара сагылов с эвенами Ламунхинского наслега Саккырырского района по фамилии Захаровы, поскольку относились к роду Кара.

Также исследователи со времен Г. У. Эргиса и А. П. Окладникова совершенно напрасно сравнивают хара сагыл с хара дьүкээгир (черными юкагирами), ведь корни этнонима явно в Южной Сибири. Любопытно, что имя этого племени широко распространено в различных фонетических вариациях у тюрков Саяно-Алтая в качестве субэтнонима. Некоторые говорят, что это должно было означать «черная лисица». И, по-моему, восходит к тюрко-монгольскому понятию хара сагал «черная борода». Ведь хара сагылы носили длинные бороды.

Сортуолы

В Вилюйском, Булунском и Верхоянском улусах жили не менее таинственные сортуолы. К приходу русских землепроходцев их жилища стояли на берегах Вилюя и нижнего течения Лены. Сортуолы — охотники-собиратели, а также озерные рыболовы. Часть из них занималась оленеводством. Их квадратные земляные юрты были похожи на якутские балаганы. Однако единственными отверстиями были отверстие в середине потолка, чтобы вытягивать дым костра, разводимого посреди юрты, и дверь. Окон сортуольские дома не имели. Жили большими родами по десять-двадцать родовичей. Спали, по некоторым сведениям, под одним круглым одеялом из сшитых шкур сохатого, ногами к центру: так было теплее. По другим — это был общий спальный мешок, вмещавший всех домочадцев. Их соседи, якуты, видя многочисленные хлопоты с регулярным вытряханием этого огромного мешка, придумали причину этого. Академик Алексей Окладников написал об этом на основе якутских преданий так: «В легендах говорится, будто бы, не имея окон, самые умные из сортуолов предложили осветить следующим образом внутренность своих темных жилищ: собирать солнечный свет в кожаные сумы и вносить его в дом, а темноту точно так же собирать в суму, завязывать и выбрасывать из домов…»

Некоторые ученые сравнивают сортуолов с эскимосами и чукчами. Однако большая часть исследователей название сортуол связывают с названием субэтноса сартулов, проживавших в Забайкалье и Монголии. Забайкальских сартулов в письменных источниках обозначают как сортолы (сартолы) или шародувы. Эти племена, согласно преданиям, прибыли из окрестностей Лунной горы Сарта уула, находящейся в Западной Монголии. Сартулами монголы называли все среднеазиатские народы, исповедующие ислам. Есть предположение, что название сартул (сартагул) происходит от слов: сарт (бухарец, хорезмиец), гур (государство, народ). Есть и такая версия о происхождении сартулов: Чингисхан переселил сартов в монгольские степи из Туркестана. Жили в позднем средневековье сарты-караванщики и у берегов Байкала.

По предположениям ученых, сортуолы проникли на территорию Якутии вслед за племенем хоро или даже вместе с северо-востока Китая, из Внутренней Монголии, где в те времена существовало монгольское государство династии Алтын-ханов.

Судя же по фольклорным описаниям, сортуолы могли быть смешанным народом туркестанско-монгольско-тунгусско-самодийского происхождения.

Говорится в исторических преданиях якутов, что сортуолы были өргүөт, т. е. обрезанными. А ведь в некоторых традициях якутского шаманизма неофита действительно обрезали. Но именно в данном случае это следует понимать как отголоски мусульманских обрядов.

Другие предания описывают сортуолов воинственным племенем. Мол, жили вместе целыми родами, во главе которых стояли военные вожди — кылыс-хоhуун. Они одевались в белые одежды из горностая, носили косы, спускавшиеся до самых колен, которые могли использовать в ближнем бою в качестве плетки, ловко дергая головой и хлеща косой по глазам врага. Хосуны имели до девяти жен, добывая их у соседних племен во время войн. После победы над врагами нагромождали их трупы в кучу и сжигали.

По преданиям кобяйских якутов, сортуолы жили в таежной глуши в землянках. Их потомком являлся древний шаман Сортуол ойуун, который славился шаманским искусством. Он охотился на летящих гусей и лебедей с помощью двух кисетов с камнями внутри и связанных одним длинным ремнем. Ойуун метал этот свой болас в летящую стаю, добывая хотя бы одну птицу.

Хоролор и харалар

Прародителями саха считаются согласно историческим преданиям Герой-Одиночка Эллэй Боотур и Омогой-баай. Третьим пращуром считается Великий Хоро — Улуу Хоро, старец на огромном быстроходном быке, прибывший со своим племенем с юго-востока. Улуу Хоро остановился у озера Мүрү, находящегося в великой одноименной долине (где располагается село Борогонцы). Жили там хоро некоторое время компактно. Затем это племя в конце XVI столетия было почти истреблено хангаласцами. Остатки потомков людей Улуу Хоро разошлись по улусам и наслегам, окончательно смешавшись с якутами. Представителей племени хоро застали исследователи XVIII–XX вв. Притом последние отождествляли их с родами бурят-монголов — хори-туматами.

В начале ХХ в. наслеги под названием Хоро были в Борогонском, Верхневилюйском, Западно-Кангаласском, Сунтарском улусах. Род хоро проживал также в Мегинском, Намском, Средневилюйском, Баягантайском и Олекминском улусах. В XVII в., согласно письменным документам, оставленным казаками-первопроходцами, по рекам Амга, Таатта и Алдан проживали хоро. По легенде и реку Амгу так назвал предок хоролоров Улуу Хоро. В Верхоянском округе тоже жили хоро. На Алдане имелась Хоринская волость (всего 80 чел.). В Магасской волости на Алдане, между устьями рек Томпо и Уяна и частично в нижнем течении реки Таатты, также проживает род хоро. Как видим, ареал распространения рода хоро был впечатляющим. В окрестностях Якутска хоро жили в местности Ой-Бэс (между Хатассами, Владимировкой и Табагой), среди багарадских и ергетских родов.

Бурятский этнолог Булат Зориктуев углубленно занимался проблемой соответствия якутских хоролор с бурятскими и монгольскими хори. В конце концов, он пришел к выводу, что Улуу Хоро и его род пришли бы на среднее течение Лены с юго-запада вдоль самой реки или через верховья Вилюя. В то же время в фольклоре якутов и потомков самих хоролоров говорится, что они пришли с юго-востока, т. е. из Уссурии или Даурии, Маньчжурии, Кореи. Булат Раднаевич и выдвинул гипотезу о том, что этноним хоро следует отождествлять с выходцами из древнекорейского государства Корё.

И хотя чудом сохранился в шаманской традиционной культуре якутов так называемый язык хоро, однако он представляет собой сложный конгломерат искаженных якутских, тюркских, монгольских, тунгусских, китайских слов и не только, например, из санскрита есть круг лексики (например, чудесный камень чиндимээн таас соответствует чудесной жемчужине чинтамани из индуизма и буддизма). Есть и похожие на корейские слова.

Однако же предпочтительнее считать хоро одним из монгольских племен, родственных даурам. Или их смесь с корее-тунгусскими бохайцами. Поскольку преобладают в языке хоро (если не считаться с искаженными якутскими, читай — тюркскими, словами) монгольская и тунгусская составляющие. Видимо, монгольская основа, сдобренная хорошей порцией слов и выражений тунгусо-маньчжурского происхождения.

В конце концов, хоролоры практически полностью растворились в общей якутской массе, оставив память о себе лишь в преданиях и топонимах, распространенных повсеместно.

В Мэйик-Татаканском наслеге Ленского района записано предание о том, что до прихода в те края якутов обитало там племя хара. Жили они у устья реки Мурбаайы. Лет семьдесят назад там оставался огромный древний пень от неохватной лиственницы. Говорили, что это капище хараларов. Известны о них лишь несколько их имен: Чамчы, Марааха, Мойокуун.

Есть мнение, что эти харалары являлись хоролорами. Известно ведь, что в якутском языке слова говорятся в зависимости от географии «окающе» или «акающе».

Другие племена

Вследствие ограниченности формата мы лишь вкратце упомянем еще несколько исчезнувших народов.

С противоположного направления (относительно хоро) — с северо-запада в Якутию проникали самоедские племена — это майааты (отунгусившийся самодийский род воняды или вонядыри; предполагается, что это потомки нганасан), дьураак (юраки — древнее название ненцев), саамай (тоже какой-то самодийский народ).

Оленекские эвенки и якуты, а также кобяйские якуты считали, что севернее обитают в ледяных домиках кырбас дьон или улгур — миниатюрные люди, которые надевают шубы из одной беличьей шкуры, а из заячьей шкуры шьют три шубы. Мол, это предки тунгусов. Но это уже чистой воды мифология. Притом распространенная больше в тропиках. Вечный миф о лилипутах в один фут ростом. Встречаются в криптозоологических сочинениях биолога Бернара Эйвельманса, детективах советского контрразведчика Романа Кима (в повести «Агент особого назначения» описываются события, предшествующие экспедиции на Борнео в поисках маленьких человечков).

Думается, что истоки легенд о лилипутах — в ненецких мифах о сихиртя (народе, который живет внутри каменных гор и занимается черной металлургией).

Нижнеколымские якуты вспоминают об ушедших на морские острова салаахтар. Вероятно, это упоминаемые в документах шелаги. Бытует и миф об онкилонах, тоже ушедших из устья Яны на Ляховские острова, затем на остров Котельный и дальше на север — мол, на Землю Санникова.

Еще не поведали мы о многих других исчезнувших племенах и родах, упоминаемых в фольклоре местных живых народов. В Булуне — дуолан чаллах (бородатые великаны-людоеды арктических островов). В вилюйской группе районов — воинственные туматы. Они были вытеснены якутами из долины Туймаада, а потом и из Вилюйского округа в сторону реки Яны. Также было известно на Вилюе племя «шиторожих» дьирикинэй. Последние считались антропофагами. Пожирали своих побежденных врагов и своих рабов. Был и такой обычай: откармливали одну из дочерей для заклания на случай встречи дорогих гостей и для чего имели отдельные костяные топоры и каменные ножи. Еще одно вилюйское племя, растворившееся в якутской среде, — дьаархан (юкагирское йархан «ледяные»).

Заречные центральные якуты, в дореволюционные годы нанимавшиеся на летний сезон в булунские рыболовецкие артели мильонщика Кирилэ Дабыыдап, рассказывали о том, что западнее Булуна есть якобы племя, которое засыпает на зиму, словно медведи, и называются усть-янскими якутами нуорамдьын. В фольклоре русскоустьинцев этот впадающий в спячку народ называется чандал. Ну что же, в пургу человеку, находящемуся в помещении, иногда и остается только спать и ждать улучшения погоды.

Многочисленны были раньше заметки о чучуна — «горном диком человеке». Но еще этнограф Илья Гурвич верно определил, что чучуна — это чукчи, ставшие на путь одинокого воина. Так называемые янъралъыт — безумцы, которые только и занимаются воинскими упражнениями для стяжания славы.

Другое их название, бытовавшее у северных якутов, — мүлүөн происходит от эвенского слова миэлэн «мстить». То есть это янъралъыт-мститель, который пришел исполнить свой долг кровной мести за павших ранее товарищей.

Владимир ПОПОВ

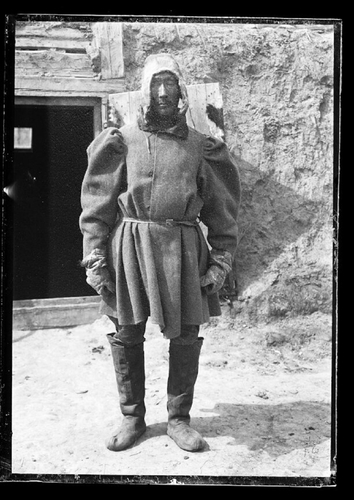

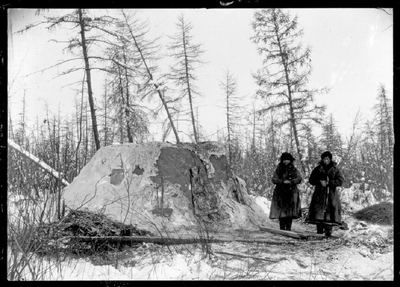

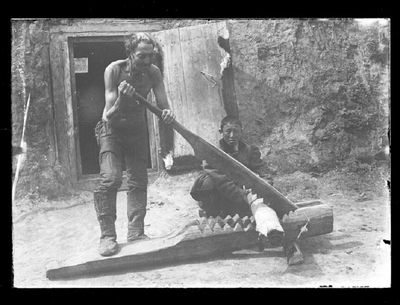

Снимки из фотофонда Джезуповской экспедиции, 1902 г.