Николай Чоччасов о заказчиках, вдохновении и олонхо

Есть одна странная несправедливость: многие из тех, кто уверенно различает Старостина, Чикачева или Корякина по кисти, не смогут сказать, кто является автором Дворника, что стоит около кинотеатра «Центральный», или Чурочника, который украшает мостовую в Старом городе. Восполняя этот досадный пробел, мы пригласили в гости Николая Чоччасова, чьи скульптурные композиции стали неотъемлемой частью нашего города.

ИЗ РОДА КУЗНЕЦОВ

— Николай, а что послужило толчком для выбора столь необычной профессии? Согласись, скульптор — это не та профессия, которая вертится на языке.

— Вообще, да, не могу сказать, что с детства мечтал быть скульптором. Хотя перед глазами всегда был живой пример — дедушка Анисим Григорьевич Прокопьев. Он хоть и был по профессии фельдшером, стал одним из авторов знаменитой скульптурной композиции «Хотун Бүлүү», возведенной в 1967 году. Образ реки Вилюй в виде красивой женщины. Как они сумели на пару с сельским учителем Егором Крылатовым сделать подобную работу? Ведь это советское время, а двое самоучек решили сделать композицию с обнаженной грудью, и местное начальство пошло им навстречу!

Я с малых лет крутился возле деда, стремился в его мастерскую, хотя он не хотел меня туда пускать: много опасных вещей. И именно с его помощью я сделал свою первую большую «скульптурную» работу. Когда мне было лет 10–11, он выдал мне глины и построил каркас динозавра. Я был из тех детей, кто в свое время увлекался динозаврами, и вот решил вылепить тираннозавра. Из-за заданного каркаса мой динозавр получился огромным, не помещался на книжную полку. Сейчас мне представляется, что работа получилась весьма приличного качества, но поручиться не могу, тираннозавр не сохранился, ни сам, ни в виде фотографии. Возможно, этот эпизод и был значимым толчком в выборе профессии.

— И куда вы поступили, чтобы стать скульптором?

— В моей первой альмаматер в Якутском художественном училище я учился по специальности «резчик дерева». Но все еще не было ясной мысли стать скульптором. Поехав поступать в высшее учебное заведение, я планировал поступить во ВГИК, на аниматора, была у меня тогда мечта стать мультипликатором. Но попутно подал документы и в Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. И поступил. Учеба захватила меня, и я быстро забыл мечты о мультипликации. В общем, если говорить о выборе профессии, у меня было одно предопределяющее: в моем роду несколько поколений кузнецов. Родись я в более древние времена, все равно занимался бы творчеством, ковал ножи, подковы, может, пуговицы.

ДВОРНИК, ЧУРОЧНИК И ДРУГИЕ

— Давай поговорим о твоих работах. Одна из самых знаменитых твоих работ — это «Красавица Лена» в Олекминске. Мы знаем, что ею вдохновились и другие авторы. А что послужило вдохновением для тебя? Работа деда? Или классика — Афродита пенорожденная?

— Ни то, ни другое. Для этой работы был конкретный эскиз — рисунок пятиклассницы Вали Федоровой, жительницы Олекминска. Так что моим соавтором стала девочка. Когда работу презентовали впервые, а это было в 2015 году, возникла дискуссия: уместно ли великую реку Лену показывать в образе юной девушки? Ведь реки в народе саха всегда имеют величальную приставку хотун — «госпожа» или эбэ — «бабушка». То есть некоторым казалось, что уместнее было бы изобразить более взрослую женщину. Но в целом народ принял, теперь, можно сказать, моя работа стала одной из визитных карточек Олекминска. Потом мне присылали несколько фотографий, где видно, что в других местах поставили прибрежные скульптуры, явно вдохновленные «Красавицей Леной».

— Другая работа, ставшая визиткой Якутска, — «Дворник». Кто заказал безликого работника городского хозяйства? Утверждал ли эскизы мэр города?

— Уже и не помню, кто был тогда мэром, то ли Юрий Заболев, то ли Айсен Николаев. В общем, сдавали работу в 2017 году, в сентябре, в День города (мэром тогда был Айсен Николаев. — О. К.). Надо сказать, что у нас нет такой практики, чтобы заказчики, а это, как правило, разные муниципалитеты, указывали, каким должен быть арт-объект, заказанный скульптору. В рамках благоустройства города объявляется конкурс, выигравший делает заказ по своей задумке. Так же было и с Дворником. Образ дворника, который настолько быстр в своей работе, что невозможно разглядеть его лицо, придумали мы с моим соавтором Мариной Рожиной. Принимал работу Дмитрий Дмитриевич Садовников. Ну а главное, горожане приняли Дворника, фотографируются с ним, часто украшают его, надевают на него шарф.

— Расскажи про конкурсы. Как это происходит, какие сроки для исполнения обычно даются?

— Через СМИ объявляется конкурс на какой-нибудь арт-объект. Участвуешь не один, а с архитектором. Совместно создаете полностью среду, где будет размещен объект, лепишь макет. По срокам бывает по-разному — от месяца до полугода. Ну месяц — это, конечно, экстремальный вариант, так не должно быть, за это время успеть практически нереально. Но в жизни обстоятельства разные бывают. Заказчику, видимо, надо успеть освоить бюджет. А так обычно дается три-четыре месяца. За это время надо обдумать композицию, изучить историю, контекст.

— Дворника знают многие, некоторые горожане даже знают, что его сделал Николай Чоччасов. А вообще, сколько твоих работ на улицах Якутска?

— Если посчитать все работы, включая мемориальные таблички, их около тридцати. Те, которые известны публике, — это памятник Герою Советского Союза Николаю Кондакову, Чурочник — мужичок с деревянными чурками в Старом городе, дети по картине Андрея Чикачева «Одуванчики. Три грации», памятник народному учителю Михаилу Андреевичу Алексееву, ну и ряд других.

— Какой из них самый большой?

— Наверное, самый крупный арт-объект — это голова птицы Өксөкү, или, как называют в народе, голова орла, длина этой композиции около 5 метров.

— Давай поговорим на чуть более отвлеченную тему. Сейчас памятников стало много. Некоторые из них довольно несуразные, а некоторые вроде точные, но скучные. Как такое происходит, почему они проходят согласование?

— Тут сначала надо отделить два понятия: скульптура как арт-объект и как памятник. Арт-объект может быть необычным, оригинальным. А памятник — дань уважения конкретному человеку, по определению объект сдержанный, серьезный. Не будешь же, например, памятник политическому деятелю делать смеющимся или бегущим куда-то? И есть заказчик, есть родственники, у них свое видение. Так что не все городские объекты монументального искусства должны развлекать публику.

О несуразных памятниках. Думаю, под этим определением ты имеешь в виду образцы народного творчества. Сейчас по всей России, в том числе и в Республике Саха, возводятся памятники, сделанные руками народных художников. И это необязательно ужасно. Есть настоящие самородки, которые делают очень интересные и неплохие работы. Что далеко ходить: работа моего деда до сих является одной из самых любимых в народе скульптур, а ведь это произведение двух любителей, которые даже ускоренные курсы не проходили. Сейчас у народных мастеров есть возможность учиться на мастер-классах, найти инструкции в интернете. Но отсутствие профильного образования почти всегда заметно. Это нарушение пропорций тела, наивность решений, много других нюансов, очевидных профессионалам, но не бросающихся в глаза публике.

— А зачем заказывают любителям?

— Есть две причины. Первая, понятная всем, — финансы. Монументальное искусство — дорогое удовольствие: и работа, и материал стоят дорого. Вторая причина — это местный патриотизм. Соображение «а наш земляк-умелец ничем не хуже вашего скульптора» довольно часто становится последним аргументом при выборе автора муниципалитетом. И отливают из бетона местную достопримечательность.

— Да уж, наверняка бетон или чугун гораздо дешевле, чем отливать из бронзы!

— Тут ты немного не прав: из чугуна в целях экономии не отливают. Хотя чугун дешевле бронзы, но он капризен в отливке, и конечный результат по стоимости не будет сильно дешевле бронзы. Народный материал — это железобетон и сейчас разные пластичные вещества.

— Кстати, да, сейчас довольно часто можно увидеть пластиковые композиции, стоящие на улице. И что, это хороший материал для уличной скульптуры?

— Не знаю, не работал с этим материалом.

— Но некоторым образцам, например, «Первобытному миражу» (народное название — «Голова панка»), уже несколько лет, и вроде они в хорошей сохранности?

— Я не работал с подобными материалами, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Но, например, 25 лет — это не срок для памятника. Памятник — это от слова «память», их делают ради вечности. Бетон при должном уходе и плановой реставрации может простоять долго. А пластик... время покажет.

— И давай договорим про материалы. Работал с мрамором?

— Да, с мрамором работаю — это в основном надгробные памятники. Сразу добавлю: берусь за такие заказы редко, само событие давит на меня, душа не ляжет. Но иногда берусь.

— Слушай, тогда вопрос из вопроса: имеет ли смысл ездить на экскурсии на якутские кладбища смотреть надгробия? В других городах это распространенная практика.

— Думаю, это трудная задача. Да, при желании можно найти интересные работы на кладбищах Якутска, но сложность в том, что наши кладбища не имеют четкой планировки, следовательно, найти разные надгробия знаменитостей в рамках одной экскурсии — задача трудновыполнимая. В других городах на знаменитых кладбищах есть и планировка, и карта с указанием достопримечательностей.

— Вернемся к твоему творчеству. В феврале 2024 года у тебя была персональная выставка «Рождение мифа». Как происходит понимание, что пора делать выставку? Просто накапливаются работы?

— Сделать персональную выставку хочет любой художник, я и сейчас планирую следующую выставку. А «Рождение мифа» — выставка тематическая, посвящена теме олонхо. Сейчас олонхо из моноискусства трансформируется в разные формы. Например, первоначально я был вдохновлен Театром олонхо. Увидел несколько спектаклей, потом начал читать. Правда, до сих пор читаю, помогая себе русским переводом текста. Олонхо на якутском — это красивый, но очень сложный текст, насыщенный архаизмами, словесными красивостями. Поэтому прочитаю фрагмент оригинала, сверюсь с переводом и перевариваю в себе.

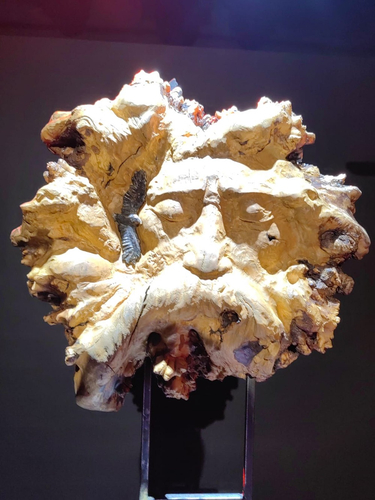

Эта выставка состоит из семи станковых скульптур, созданных специально для этой выставки. То есть чисто количественно это скромная экспозиция. Но куратор моей выставки Лена Васильева продумала оригинальную концепцию, где каждая скульптура стоит в отдельной секции, освещена по-особому. На открытии экскурсия сопровождалось артисткой, которая пела тойук. В итоге получилось очень объемно.

— Да, я был на закрытии выставки, тоже была тойуксут, и в результате было тотальное погружение. Слушай, хотел спросить про скульптору «Кыыс Дэбилийэ». У тебя она изящная девушка, которая захвачена в полете, с копьем. У меня было немного другое представление об этой деве-воительнице...

— У тебя, наверное, образ, навязанный еще со времен спектакля «Кыыс Дэбилийэ», в котором играла Степанида Борисова. Мощная дева, защитница Срединного мира. Да, это классный образ, и он для многих уже классический. Но я отталкивался от определения «дева», и, когда создавал ее, вырисовалась изящная девушка, которая хотя и воительница, но прежде всего девушка, грациозная, тонкая. Образы из олонхо у каждого свои. Сейчас «Кыыс Дэбилийэ» на сцене представляют две актрисы — Нюргуйаана Маркова и Анастасия Алексеева, и у них тоже в рамках одного и того же спектакля у каждой своя героиня.

— Соглашусь. И еще раз о Театре олонхо: у них в каждом спектакле идет поиск образа вещего коня, каждый раз показывают его по-разному. У тебя в «Рождении мифа» он какой?

— Ты не понял? Он у меня рождающийся. К теме вещего коня и вообще к теме олонхо я еще вернусь, это неисчерпаемая тема, и она еще не отпускает меня. А каким будет мой вещий конь? Еще не знаю. Увидим.

Ое КАРПОВ

Фотографии предоставлены героем материала