Жемчужные и деревянные чётки духов растительности. По следам загадочных древних слов якутского языка

Разбирая пангенион (собрание всех мифологических духов) якутов, вернемся к столь любопытному образу, как духи лепестков, хвои на деревьях и зеленой травы ойуу-бичик эрэкэ-дьэрэкэ. Пока трава зелена да листья не все пожелтели.

На двух вариантах картины Михаила Носова «Древний якутский танец» (1946). Обратите внимание на то, как возле гнезда-корзинки (арык) резвятся духи эрэкэ-дьэрэкэ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ДУХАХ

Эрэкэ-дьэрэкэ — безобидные, казалось бы, духи-покровители травинок и листьев, по мифологическим воззрениям древних, способны жестоко мстить, вызывая сумасшествие и делая поправки в Книгу Судеб, когда в середине июля обегают все жилые сайылыки, составляя белую грамоту — список тех, кому суждено остаться в живых. Духи-посланцы доставляют список на третий небесный слой к Господину Белесому Неспешному Духу-Писарю Yрүҥ Элкэнэй Тойон, тот передает сведения писарю Высокому Прямцу Уhyн Дьурантаайы (сын Верховного Творца-Айыы якутов), который сверяется в Книге Судеб, найдя же нестыковки, спешит доложить Божествам Судьбы — Таҥха-Хаан, Билгэ-хаан, Одун-Хаан и Чыҥыс-Хаан. И потом по велению божеств вносит поправки в Книгу Судеб Төлкө Бичигэ согласно решению своего начальства.

Они дети Аан Алахчын Хатын. Это очень добрый дух-иччи, практически относится к творцам-айыы. Она принимает очень близко к сердцу судьбу-благополучие людей, живущих на ее земле. В эпосе сказывается, что она живет внутри огромного дерева Аар Кудук Мас. Говорят, что главная из восьми ветвей этого дерева, пройдя насквозь все небеса, подумала, что, если она станет коновязью для Үрүҥ Аар Тойона, последнему такая дерзость дерева Срединного мира не понравится, а потому проросла назад через все небеса. Главный его корень пророс сквозь землю и, дойдя до жилища Подводного злого духа Арсан Дуолай, выгнулся вверх и показался на поверхности земли.

Считалось, что в виде холорук/вихря путешествуют либо демоны-абааhы, либо главная душа (ийэ-кут) шамана. Такой вихрь можно было рассеять, метко метнув левой рукой наотмашь (изнутри наружу) ровно в середину круговерти отточенный нож. При этом абааhы или зловредный шаман могли быть сильно ранены или даже убиты. Далее знатоки мифологии сообщали, что менее сильные вихри нельзя трогать категорически. Так путешествуют эрэкэ-дьэрэкэ, также крутит воздух душа неродившегося или умершего ребенка. Покушаясь на эрэкэ-дьэрэкэ в виде вихря или обращаясь небрежно с зеленой растительностью или деревьями, человек навлекает на себя их жестокую месть.

Вот, пожалуй, всё, что известно об эрэкэ и дьэрэкэ.

На двух вариантах картины Михаила Носова «Древний якутский танец» (1946). Обратите внимание на то, как возле гнезда-корзинки (арык) резвятся духи эрэкэ-дьэрэкэ

АРХЕТИПИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Дореволюционный якут мысленно видел этих мифологических существ маленькими человечками в одеяниях, сотканных из травы и цветов. А иногда как вообще человечков, сплетенных из травинок, — От сото уол («Парень — травяная нога»).

Знаток фольклора Георгий Гермогенов — Эргис несколько утрирует описание, считая, что это только «девочки» (противореча А. Кулаковскому): «Дух-хозяйка земли имеет детей эрэкэ-дьэрэкэ, убирающих поля и леса и цветами, и пышной листвой. Они, как считали, иногда показываются людям в виде маленьких девочек, наряженных цветами. По представлениям позднего времени, дух-хозяйка земли обитает в каком-нибудь старом многоветвистом дереве с большой кроной. Жители стараются оберегать такое дерево. И ранним летом, когда приезжали из зимних жилищ в летние, старые женщины развешивали «дэлбиргэ» — волосяные веревки с гирляндой из лоскутков материи и перьев утки, возжигали костер и произносили алгыс в честь духа-хозяйки местности, чтобы она оберегала скот от падежа и разных болезней, в честь духов растительности, чтобы они сытно кормили скот».

В канонических заклинаниях шаманских камланий их называют и описывают примерно так: «духи зелени расписные ойуу-бичик эрэкэ-дьэрэкэ с поясами из коры тальника, с ошейниками из сена и одекуем из травяных семян». Там же описывается и их глава дедушка эрэдьиэн эркэс эрэкэлээх-дьэрэкэлээх Орооҥойдоох Тээhэки».

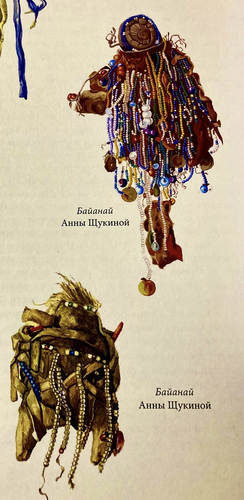

Чётки и ожерелья на идолах-байанай долганской удаганки Анны Щукиной

К ЭТИМОЛОГИИ ГЕНИОНИМОВ

Если подступаться к имени матери этих духов Аан Алахчын, то, конечно, первое, что приходит на ум, — это алагчины, воинственный народ, зародившийся у берегов Ангары. Постоянно воевали с не менее воинственными енисейскими кыргызами (предки хакасов), древними тюрками, монгольскими племенами. Летописи соседних грамотных народов писали об алагчинах: «Их страна очень холодна. Отборного войска у них 30 тысяч воинов». Собственно слово «алагчин» образовано тюркской основой ала «пестрый» и монгольским аффиксом -гчин. Вероятно, этот народ был родственен или идентичен с упоминаемым в китайских хрониках народом бома. Бома, считается, переводится также «пестрый» и, вероятно, является китайской транскрипцией слова «ала» и этнонима «алат» (буквально переводится как «пестрые»). Насчет того, были ли алагчины тюркоязычны или монголоязычны, сломано немало копий. Пока этот вопрос неясен. Но ближайшими их союзниками были тюркоязычные древние уйгуры, также поучаствовавшие в этногенезе якутов. Есть в эпосе и преданиях слово «уйгуур» — «взбалмошный; строптивый; непоседа», а также выражение «хойгуур тыллаах», что означает «говорящий на не совсем понятном языке» (буквально — «говорящий на языке хойху-уйгуров»).

Первые сведения об алатах появляются в китайских источниках с IV в. Среди 19 южнохуннских поколений, переселившихся с севера в Ордос, девятым названо хэлай (алат). В тюркский период основным местом их кочевий становятся области на западе Байкала. Вероятно, алагчины/бома влились в состав северных монголов (бурят), южносибирских тюркоязычных народов и якутов.

Находились и те исследователи, что сравнивали Алахчын с Лакшми, богиней благополучия, изобилия, процветания, богатства, удачи и счастья в индуизме. Наряду со множеством других параллелей в якутском языке с санскритом.

Разберем само слово «эрэкэ». Казалось бы, ближайшая параллель находится в эвенкийском языке — эрэки «лягушка». В других тунгусо-маньчжурских языках — эвенский эрики, удэгейский эки, нанайский хэрэ. Ныне покойный специалист по тунгусоведению А. А. Бурыкин как-то внимательно выслушал эту гипотезу и был полностью согласен. Согласились и другие светила алтаистики.

Ведь лягушка, скрываясь в траве, может шевелить травинки, как бы демонстрируя одушевленность их. Опять же, лягушка в древности считалась у наших предков прародительницей Первошамана Аан Yүhэй. Эвенский дэрикэн «медведь», вероятно, далек от дьэрэкэ, но если вспомнить о грозности духов, то возможна и такая связь.

Продолжая тему зооморфности духов зеленой растительности. Другие возможные параллели предложил этнограф Валерий Васильев: эрэкэ ~ өргө «суслик», а дьэрэкэ ~ дьирики «бурундук». Тоже вполне подходит: суслики запасаются на зиму зерном, бурундуки — семенами шишек. И как раз считается, что духи носят ожерелье из семян растений. Можно сопоставить и с монгольско-тюркским эрхэс, эркис «самец соболя» (тюркские слова эр «мужской; самец» + киис «соболь»). Можно сопоставить эрэкэ с эриэн, эриэнчэкэ «пестрый», поскольку мать этих духов Алахчын восходит к монгольскому алагчин «пестрой масти самка животных».

Сравнивал я также антропоморфных духов зелени величиной с палец со средневеково-монгольским эрэкэй и древнетюркским эркэк «большой палец». Однако потом я отказался от этих параллелей как натянутых.

Якутские идолы-эмэгэт и долганские hайтаан, байанай и эмэх курууска нередко бывают обвиты ожерельями из бусин, похожих на четки. Называют их эргийэ. Эргийэ из семян носят и духи деревьев и зеленой травы ойуу-бичик эрэкэ-дьэрэкэ. Якут понимает эргийэ как «то, что обвивает», а на самом деле это заимствование из монгольских языков и маньчжурского: эрикэ, эрихэ, эрх, эрк, эрг «буддийские четки» + -йэ (уменьшительно-ласкательный аффикс). То есть эргийэ можно понимать как «небольшие четки». Средневеково-монгольское слово «эрикэ» скорее всего связано с генионимом эрэкэ дьэрэкэ. Дьэрэкэ можно связать с дьэрэкээн «украшенный; пестрый; нарядный» ~ алтайское йэрекен/дьэрекен «ожерелье». Получается, эрэкэ-дьэрэкэ — «украшенный четками и ожерельем».

Эпитет их деда Орооҥойдоох Тээhэки — «Эрэдьиэн эркэс эрэкэлээх-дьэрэкэлээх». Можно перевести так. Эрэдьиэн < древнетюркское и монгольское слово эрдэни «драгоценный камень; жемчужина» < санскрит ратна «сокровище; драгоценный камень» (нава-ратна «девять сокровищ» — девять драгоценных камней, соотносимых с девятью известными в индийской астрономии/астрологии планетами) (притом сравнение это не автора, а приведено в «Древнетюркском словаре»). Эркэс можно сравнить с монгольским эрхэс, эркэс, эркэ «звезды; небесные тела». Эрэкэлээх-дьэрэкэлээх — «имеющий четки и ожерелья». А полный перевод эпитета будет «имеющий четки и ожерелья из драгоценных камней, сопоставляемых с небесными телами (звездами и планетами)». Дух Орооҥойдоох Тээhэки, скорее всего, связан с минералами, можно сказать, дающими силу растениям.

Получается, якутское шаманское название звезд «суба», сравниваемое автором с монгольским субат «жемчужины», и якутское шаманское название планет «суга», сравниваемое автором с монгольским Сугар «Венера (планета)», вполне себе подтверждаются.

Владимир ПОПОВ