Дьэлбиир. Истоки и функции ритуального опахала и ритуалов с ним

Этот предмет вы можете увидеть на открытии любой презентации и выставки в национальном колорите, на свадьбах в якутском стиле и даже государственных мероприятиях. Ну и, конечно же, летом — на многочисленных ысыахах. Это ритуальная «волшебная палочка» благословителя-алгысчыта.

Дьалбыыр по Н. А. Виташевскому

Куонаан-ойуун со своим дьэлбиир

Современный дьалбыыр

Притом всегда удивляют формы и каноны современных ритуальных жезлов-дьалбыыр в руках у проводящих обряды алгысчытов и айыы ойууна (последователей учения бахсылык). Это обязательно коряга с двумя ветвями, которые бывают подлиннее и короче. На более длинной через три сквозных отверстия продеты пучки конских волос (примерно по такому же принципу делали мы давным-давно на уроках труда метелки для подметания пыли). Короткая ветвь называется хончуо. Слово производно от глагола «хончой» — «приподниматься, торчать». Символизирует, понятное дело, продолжение рода, мужскую силу и прочая. Однако же в трудах старинных фольклористов и этнографов ни слово это, ни описание такого отростка не встречается. Вообще, слово «хончуо» не встречается в словарях якутского языка…

Позже стали вешать к основанию дьалбыыр латунный колокольчик чуҥку от «чуҥкунаа» — «звенеть» (основа, как признает «Древнетюркский словарь», китайское 钟 «чжун» — «колокол»).

И ни один из алгысчытов не смог мне ответить по назначению и этимологии слов «хончуо» и «дьалбыыр». Отвечали максимум, что дьалбыыр является ритуальной атрибутикой благословителя.

Подобный вид дьалбыыр, безусловно, новодельный. Канонизирован заслуженным артистом Якутии А. С. Федоровым в начале 90-х гг.

В последние годы видим модернизацию современных дьалбыыров: метелок стало девять, и между ними еще девять колокольчиков…

Другая разновидность — комаромахалка-дэйбиир из конского хвоста, где волосы сплетены в семь косичек. Подобные исторические ритуальные дьалбыыр неизвестны. Лишь в эпосе-олонхо встречается сэттэ салаалаах кыл кымньы — плеть-семихвостка из конского волоса. Один такой экземпляр был в руках алгысчыта в цветных шелковых одеяниях при открытии нового скульптурного комплекса в местности Куллаты.

Так каким был дьалбыыр в пору, когда еще передавались живые традиции алгысчытов и ойуунов?

Дьэлбиир

Давайте обратимся к свидетельству участника Джезупповской экспедиции начала ХХ столетия Владимира Иохельсона. Он описывает колымского якута Куонаан-ойууна, который был слепым и считался очень сильным шаманом. Куонаан никогда не имел шаманского костюма-куму и даже не имел собственного шаманского бубна. Хотя считался очень сильным ойууном, излечивающим чуть ли не любую тяжелую болезнь, но утверждал, что у него нет духа-эмэгэт. Обыкновенно у якутского ойууна имеется дьэс эмэгэт (медный идол) и күлэр эмэгэт (современный якут переведет как «смеющийся идол», но в монгольском языке хүлэр означает «бронзовый», т. е. это бронзовый идол). Не имевших таких материальных металлических идолов и их духовного воплощения ойуунов всегда считали слабыми ойуунами, подверженными влиянию беспокойных духов-үөр и молящимися им, чтобы эти «дикие призраки» помогали им шаманить.

При камлании Куонаан-ойуун использовал за неимением бубна в качестве верхового животного для путешествий по сферам Трехмирья в поисках украденных злыми духами-абааhы душ-кут своих пациентов обыкновенную прямо сейчас срезанную ветку ивы или березы с тремя ответвлениями, завязанными в семи или девяти местах пучками конской гривы белого цвета. Он называл это «миниатюрное мировое древо» не иначе как дьэлбиир. Дьэлбиир, дьалбыыр — сакральная плеть божеств, белых шаманов и удаганок. Им они могли лечить людей и рассекать ударами обитателей Нижнего мира. А также путешествовать при помощи дьэлбиир по иным мирам.

Когда Куонаан камлал, то надевал женские пальто и шапку, а его помощник-кутуруксут удерживал его за тэhиин (ремень-повод), обхватывавший шамана в районе грудины. Конечно, имел он и «Тэргэн бүөрэ»/«почку злого духа Срединного мира» — ажурную бронзовую пластину (зачастую единственный металлический атрибут светлого ойууна айыы во время камлания).

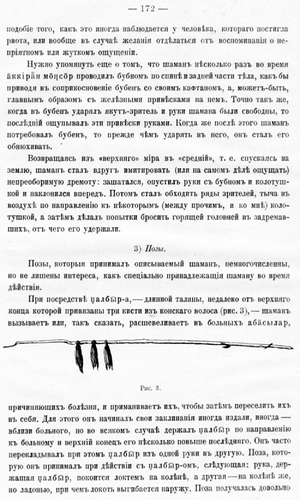

В труде Н. А. Виташевского есть изображение дьалбыыр в виде талины без ветвей с тремя привязанными ближе к дальнему концу пучками конских волос. Ойуун подходил к одру, где валялся больной, издалека. Вставал попеременно на одно колено, а на другое колено опирался локтем распрямленной руки с ладонью вверх, другой рукой держал дьалбыыр по направлению к ложу с больным, держа дальний конец талины чуть повыше. Подойдя ближе (так что опирался обоими коленями боковых досок ложа), ойуун водил над пациентом своим дьалбыыром, произнося заклинания. Потом наклонял туловище под прямым углом, как бы нависая лицом к лицу с больным, одну руку с дьалбыыр прятал за спину, пальцы выполняли муундура (жесты со сгибанием и разгибанием пальцев в различной очередности), правая рука выполняла муундура перед глазами страждущего. Заклинания при этом продолжались.

Этимология

Итак, мы узнаем, что слово это имеет две основные вариации — общеупотребительное дьалбыыр и более древнее дьэлбиир. Сравнивают дьалбыыр с кыпчакским (казахский, киргизский, каракалпакский и т. д.) «жалбырау» — «размахивать», ведь и дьалбыыром машут, словно подметают, изгоняя или, напротив, собирая в кучку злых духов.

Первое значение слова «дьалбыыр» — не опахало, а собственно ритуал изгнания злых духов при помощи благословляющих заклинаний — алгыс. Это же действо называют «дьалбый» — «произносить алгыс над больным; читать заклинания для исцеления больного». Словарист Э. К. Пекарский считал монголизмом. Однако считается этимологами, что удачнее всего сравнить с древнетюркским словом «йалвар» — «молить; просить» и общетюркским «йалбар» — «умолять, просить».

Так что же с дьэлбиир, который имеет лишь одну семантику в значении той самой талины, подвязанной пучками конских волос белого цвета? Неужели всего-навсего диалектная экающая форма дьалбыыра?

Вспомним, что у тюрков с седой древности шамана называли не только кам, но и йелвичи, йелбичи, которые представлены еще в словаре Махмуда Кашгарского и в современном «Древнетюркском словаре». У желтых уйгуров в 1911 году записан термин «ильчи», в тувинском фольклоре шамана называют «ильбичи». Вспомним и наш термин «дьилбийээччи». Алтайский кам камлал не только с бубном, но иногда с каким-либо опахалом, и этот способ шаманить помахиванием назывался «йелбег, дьелбег». Слово «йелви» упоминается в «Хуастуанифт» («Покаянной молитве манихейцев»), написанной на древнеуйгурском языке и датируемой предположительно от V–VIII до X в.

Основа «йелби» означало у центральноазиатских и сибирских тюрков (через древних уйгуров до древнего народа хунну) «шаманская сила, получаемая посредством дуновения ветра от покойных предков кама». Другое название похожего ритуального инструмента у якутов — «сүргүүр», который описывается в олонхо и выглядит как дьалбыыр с граненой металлической (бронзовой) рукоятью, напоминающей втулку копья (сүрбэ, сүнгү «копье» у тюркских народов). При помощи него в олонхо небесные удаганки оживляют мертвого героя, водя вдоль тела, и потом, сняв бронзовую втулку с сүргүүр, прикладывают к макушке покойного один конец, в другой вдувают жизненную силу сүр. Ведь глагол сүргүй понимается как «дуть, вдувать». Дед Муотаан, знаток старины и шаманства, говорил, что этот предмет, наделенный еще бубенцом-хобо, называли в былые времена «куллуу». Наверное, по производимому бубенцом шуму, определяемому как куллур.

Притом корень основы йелби — древнетюркское слово йел «ветер». У якутов это «тыал, силлиэ, сиэлэр», относящиеся к ветру, и «сиэл» — «лошадиная грива; волосы с конской гривы».

Ветер испокон веков почитался как одна из сил природы, а направления ветра — как божества, ритуальная связь с которыми осуществлялась с помощью опахала (прут с конскими волосами, комаромахалка-дэйбиир из конского хвоста, живая ветвь березы с листьями и другое). Механизм ритуального приема сводился к вызыванию легкого ветерка-йел или дуновения (в том числе ртом и посредством произнесения заклинаний-алгыс тоже). Представление о ветре как божестве или духе зафиксировано еще в древнетюркских памятниках.

Обратимся к ритуальным действиям и приемам, вызывающим «дуновение» воздуха или «ветерок». К ним относятся различные обращения к божествам и духам, сопровождаемые помахиванием каким-либо предметом в качестве опахала, которое в древнетюркское время носило общее название «йелпигү», а у современных алтайцев — «йелпек, дьелпек», у качинцев, сагайцев, бельтиров, шорцев — «челбег», у тувинцев — «йилбис». Тувинское «йилбис» можно сравнить с якутским глаголом «илбиhир» — «отдаваться страсти; входить в воинский транс (измененные состояния сознания)» — от якутского «илбис» — «боевая ярость; упоение в бою; непреодолимая страсть».

Современный фантастический дьалбыыр. Работа А. Дьяконова. Фото из интернета

Владимир ПОПОВ