Тайна Кровавого озера

В книге «Архипелаг ГУЛАГ» Александр Солженицын подробно рассказал о восстаниях в сталинских лагерях. К Норильскому мятежу 1953 года присоединились более 16 тысяч человек. Во время Кенгирского восстания более пяти тысяч бунтовщиков 42 дня удерживали лагерь, создав нечто вроде республики. Однако мало кто знает о том, что в 1937 году в Якутии произошло одно из первых в истории ГУЛАГа вооруженных восстаний заключенных. Оно, конечно, было не таким массовым, и о нем нет ни слова в книге Солженицына.

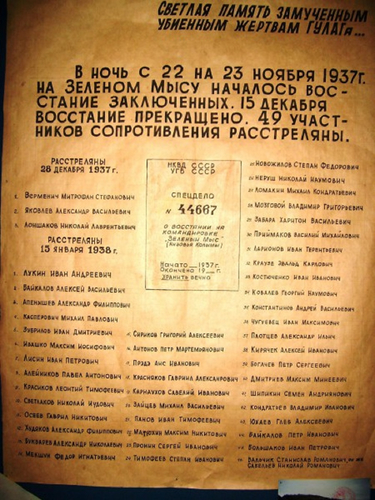

А все потому, что в течение многих лет эта история была тайной за семью печатями. В 1995 году писатель и публицист Александр Бирюков нашел в магаданских архивах спецдело № 44667 о бунте в низовьях Колымы. 22 ноября 1937 года несколько групп политзаключенных, прибывших в командировку на Зеленый Мыс, разоружили охрану и в течение трех недель удерживали власть в лагпункте. Мятежники надеялись, что их протест распространится по всей Колыме, но, когда этого не произошло, стали готовиться к побегу на Аляску. Для этого в бухте Амбарчик у них были приготовлены две лодки и небольшой пароход. 16 декабря Зеленый Мыс был окружен отрядами ВОХР и госбезопасности. Восстание было жестоко подавлено, а десятки сдавшихся заключенных расстреляны. Сегодня о трагедии напоминает лишь православный крест, установленный в Черском, на берегу озера, где прошли массовые казни бунтовщиков. После этих событий местные жители прозвали озеро Кровавым, это название водоем носит до сих пор.

Для начала небольшой экскурс в историю. В конце 1931 года на северо-востоке страны появилось новое учреждение — трест дорожноro и промышленного строительства «Дальстрой», возглавляемый Эдуардом Берзиным. Вскоре на Дальний Восток стали массово прибывать заключенные, которые должны были возводить дома, дороги, мосты, причалы и другие объекты. В 1932 году строительство началось и на берегу Восточно-Сибирского моря, в бухте Амбарчик. Дальстроевские организаторы прекрасно знали, что территория между мысами Столбовой и Медвежий была не вполне пригoдна для возведения морского порта, но промышленное освоение верховьев Колымы с ее золотыми месторождениями не оставило им другого выбора. И именно в Амбарчике было создано речное управление треста, появился исправительно-трудовой лагерь и началось строительство пирсов, причалов, складов и речных барж.

Лагерь был пересыльным и просуществовал до 1954 года. Во время навигации в бухте швартовались морские суда с новыми партиями заключенных, которых развозили в лагеря Среднеколымского и Верхнеколымского районов. Сидели здесь в основном политические, посаженные по популярной в те годы 58-й статье, граждане, не отказавшиеся от своей веры, и уголовники (куда уж без них!), а вот «бытовиков» тут было мало. Летом зеки чаще всего занимались разгрузкой морских и речных судов. Зимой же их отправляли в командировки в Михалкино и на Зеленый Мыс. В самом лагере в это время года оставалось совсем мало народу.

В сентябре 1937 года Берзина вызвали в Москву, и вскоре он был арестован, объявлен шпионом и расстрелян. Его кресло занял майор госбезопасности Карп Павлов, прославившийся своей жестокостью к заключенным. В лагерях «Дальстроя» сразу начались аресты вольнонаемных работников и расстрелы уже отбывающих срок «врагов народа». Павлов отменил выходные, установил 11-часовую смену, а затем разрешил задерживать людей на работах до 16 часов. Все эти нововведения привели к резкому ухудшению условий труда и жизни заключенных.

В низовьях Кoлымы в те годы появился арктический порт Зеленый Мыс, где узники построили небольшое рыбное хозяйство и дощатый пирс для катеров и лодок. В здешнем лагере обычно работали несколько десятков «сидельцев», за которыми следили семь охранников. Новая партия заключенных прибыла сюда перед самым ледоставом. В основном это были тогдашние «оппозиционеры»: троцкисты, зиновьевцы и бухаринцы. На судне в Зеленый Мыс также доставили стройматериалы, несколько ящиков взрывчатки, ручные гранаты и винчестеры с патронами. Зеки должны были построить рыбный порт и ледник для Колымского управления сельского и промыслового хозяйства. Начальником командировки был некто Пупышев. Говорят, что он был очень жесток. Условия в лагпункте были ужасными: бесконечные голод, холод и подневольный труд. За любое неповиновение людей ждала расправа. Состоявшая из уголовников охрана жестоко наказывала за любую мелочь.

Когда реку сковал лед и всякая связь с «Дальстроем» прекратилась, заключенные подняли мятеж. Восстание организовали Митрофан Верменич, Александр Яковлев, Николай Лоншаков, Иван Лукин, позже к ним примкнул вольнонаемный стрелок Нейман. Причинами бунта стали невыносимые условия труда, трудности со снабжением, страх массовой расправы и слухи о скорой войне с Германией и Японией. Восстание вспыхнуло в ночь на 23 ноября. Заключенные захватили склад с оружием и арестовали охрану. Начальник командировки Пупышев успел куда-то смыться. Для пополнения арсенала оружия одна из групп восставших отправилась в Нижние Кресты (ныне это поселок Черский. — Т. К.), другая — в местечко Керетово. Мятежники хотели поднять всю Колыму, но им это не удалось. «Планом Б» был побег через Берингов пролив на Аляску: у заключенных была договоренность с расконвоированными зеками, работавшими на речных судах.

В течение трех недель в лагпункте царила строгая дисциплина, узники организовали охрану и поочередно несли караул. Всем заключенным пошили белые маскхалаты и выдали лыжи. К 15 декабря Зеленый Мыс был окружен отрядом из 80 вохровцев и опергруппой «энкавэдэшников». Они уговорили восставших сложить оружие.

Вскоре в лагпункт приехала тройка НКВД, которая начала следствие, координируя все свои действия по телеграфу с прибывшим в Магадан руководителем «Дальстроя» Карпом Павловым. 25 декабря тройка вынесла смертные приговоры организаторам восстания Верменичу, Лоншакову и Яковлеву. Через три дня их расстреляли у озера, названного впоследствии Кровавым. 6 января к высшей мере наказания приговорили еще 46 человек. Их казнили там же 15 января 1938 года. Говорят, что конвоиры не разрешили местным хоронить убитых, а вода в озере долго оставалась красной от крови. Позже тела облили керосином, сожгли и бросили в яму.

Как вспоминал бывший работник «Дальстроя» Василий Островерхов, трое магаданских коммунистов, в том числе бывший редактор газеты «Советская Колыма» Ягненков, написали письмо Сталину и рассказали о всех изуверствах начальника «Дальстроя» Карпа Павлова. Через месяц им пришла телеграмма: «Павлов рабoтaет в сложных условиях, ему надо всемерно помогать, а не вcтавлять палки в колеса. И. Сталин». А вскоре жалобщики просто исчезли.

По этому делу были арестованы и вывезены в Магадан еще четыре человека. Старший стрелок Нейман получил 10 лет лагерей, вольнонаемный плотник Казаков — пять. Начальник командировки Пупышев и руководитель Колымского управления сельского и промыслового хозяйства Ткачук умерли от пыток в тюрьме. Летом 1938 года на Зеленом Мысе открыли пионерлагерь. Во время лесной прогулки дети наткнулись на яму с телами расстрелянных. После отбоя взрослые пошли к этому месту, чтобы похоронить погибших.

Расправа на Зеленом Мысе стала началом широких репрессий в колымских лагерях. В течение девяти месяцев на вечерних и утренних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. Делалось это ради устрашения и в назидание всем зекам.

Эпилог

Карп Павлов застрелился 18 мая 1957 года вскоре после XX съезда КПСС и начавшейся кампании по разоблачению культа личности Сталина за полторы недели до ликвидации «Дальстроя». Точное место захоронения узников помогли установить старожилы, а полный список расстрелянных составили сотрудники Нижнеколымского музея истории и культуры народностей Севера, изучившие материалы следственного дела. Большая часть казненных до сих пор не реабилитирована. В 1996 году на месте расстрела поставили деревянный крест, который потом куда-то пропал. В августе 1997 православные миссионеры при участии сотрудников музея установили и освятили новый крест. Периодически на берегу Кровавого озера проходят панихиды по погибшим участникам восстания. По местной легенде, вода от брошенного в водоем камня иногда расходится звездой...

Фото Якутской епархии

Татьяна КРОТОВА

При подготовке статьи использованы материалы Зои Роббек, Николая Черкашина, Нижнеколымского музея истории и культуры народностей Севера, из газеты «Колымская правда», сборника «Заполярная точка ГУЛАГа» и свободные источники