Доло5одоhун и тутэкэ. Палаш-мачете у якутов и тунгусов

Давно не возвращались к благодатной теме разновидностей традиционного холодного оружия народов северо-востока Азии в общем и Якутии в частности. В последний раз наш рассказ был о метательной изогнутой дощечке — экчиргэ, аналоге австралийских бумерангов и чукотских кенунен, а также их детского варианта эпчиргэ — любой изогнутой палки, применяемой в качестве метательного снаряда. На этот же раз мы рассмотрим тунгусско-бурятско-якутское клинковое оружие типа палаш.

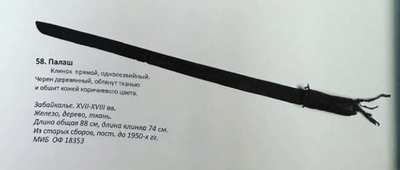

Якутский палаш — тутуук или доло5одоhун. Фонды МАЭ РАН

Кончик тибетского палаша

ДЛИННЫЙ КЛИНОК

В исторической науке классификация якутского традиционного длинноклинкового оружия так толком и не устоялась. Каноническим эталоном до сих пор считается классификация 80-х гг., составленная кандидатом исторических наук Фёдором Васильевым, автором монографии «Военное дело якутов». Увы, эта систематизация далеко не охватывает всего разнообразия клинкового, древкового, ударно-дробящего, гибкого холодного оружия народа саха. В то же время есть в нем и фантастические виды оружия, например саабылаан батас, содержащий включение из русского языка: саабылаан ~ сабля. То есть термин этот поздний. Введен в эпос олонхо не ранее XIX века, в пору, когда городские околоточные надзиратели и главы улусов носили по чину на поясе тесаки и сабли.

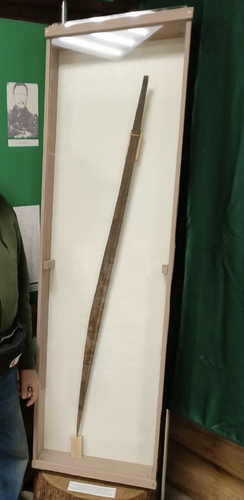

Есть и такая неточность в классификации Ф. Ф. Васильева. Длинные (в 113 см) клинки с угловатым абрисом в виде сильно удлиненного батаса он называет кылыс. На рубеже 80–90-х гг. я много дискутировал с Федором Федоровичем в кулуарах. Мол, в олонхо описаны эти очень длинные мечи и называются они уhун дурба батас «длинный массивный меч». В отличие от длиннодревкового батаса уhун дурба батас имели рукоять в один кулак, однако 3/4 клинка были испещрены рельефным декором и не заточены, т. е. на всем этом протяжении можно было удерживать клинок второй рукой. Вырисовывается любопытный и даже уникальный функционал.

Более массивные, но короче подобные клинки назывались, согласно моей (разработанной в 80-е гг.) классификации, дурба батас.

А что такое кылыс? Кылыс короче — клинок в 50–60, максимум 70–80 см. Иллюстрация к нему есть в фолианте В. Л. Серошевского «Якуты. Опыт этнографического исследования» (1896), где она подписана как «болат» (болот — гипотетически существовавший прямой обоюдоострый меч; в олонхо часто описывается как чаҥ (дьэс) болот «бронзовый (медный) меч»). Кылыс имеет легкий клинок, слегка изогнутый, как у османского ятагана, т. е. S-образно. Рукоять в виде фигурной пустотелой втулки, устье которой закрывали декоративным железным тыльником. Таковые ятаганообразные клинки имеются и на сибирско-кыргызских (енисейские кыргызы, упоминаемые в якутских исторических преданиях; воинственные предки хакасов), алтайских, тофаларских и шорских образчиках мечей — хылыш.

Представлены якутские кылыс в музеях, в основном за пределами Якутии. Причина в том, что с конца XVII века якуты были известны не столько воинскими успехами (хотя и активно участвовали в военных походах

А. Шестакова и Д. Павлуцкого на Чукотку), а как хорошие проводники, ловкие дельцы, сбывавшие якутские товары окружающим народам всей Восточной Сибири и Дальнего Востока. Взять Хабаровский и Приморский края: массово находят в тех местах в тунгусских культурных слоях XVII–XX вв. батыйа, батасы, кылысы и уhун дурба батас, доспешные пластины якутской работы.

Итак, кылыс есть в фондах Вилюйской экспедиции Ричарда Маака в Иркутском краеведческом музее — атрибутирован как «якутская сабля», хоть и выглядит как ятаган. Якутской работы кылыс представлен как нивхская сабля в фондах этнографа Виктора Васильева в Российском этнографическом музее. Подобные якутские ятаганы-кылыс представлены и в филиалах анадырского музея «Наследие Чукотки» в селах Марково и Эгвекинот. Марковский кылыс был описан во втором издании монографии «Военная культура чукчей» (2017) А. К. Нефедкина. В третьем издании «Военное дело чукчей» (2017), благодаря моей консультации, автор уже написал, что это якутский кылыс.

Также около десятка образчиков кылыс разной сохранности представлены в частных собраниях якутских коллекционеров.

Ну вот и завершен необходимый пролог для разъяснения подхода автора к якутскому длинноклинковому оружию.

Теперь же обратимся к другому типу длинных клинков якутов — долоҕодоһун. Это палаш. Клинок и спинка идут параллельно друг другу. Кончик обозначен округлым абрисом. Некоторые якутские археологи называют этот тип палашей болот — конечно, ошибка. Скорее напоминает мачете. Так что же это?

Бурятский палаш

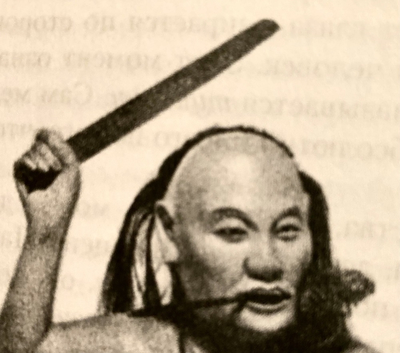

Статуя, изображающая китайского медиума с магическим мечом-чжидао. Из книги «Обряды экзорцизма и война с демонами» Я. Я. М. де Гроот

ТУТУУКА

В записях героических сказаний кондагирских тунгусов знаменитого якутского этнографа Гавриила Ксенофонтова есть рассказ якутоязычного тунгуса из верховьев Нижней Тунгуски 40-летнего Николая Григорьева, представителя Бырангатского рода. Рассказ ведется на якутском языке, однако же речь в повествовании — о деяниях тунгусского удальца Нургаабыла:

«Нургаабыл — тунгусский вояка. Однажды он с товарищем Джонгула охотился. Увидели большой тунгусский табор, стояло около 20-ти чумов. Нургаабыл со своим товарищем тихо подкрались к табору, чтобы перебить этих людей. У них имелась железная доска под названием «тутуука», которая служила оружием (как употреблялось это оружие, рассказчик не объяснил)».

Вот и первое упоминание: называется тутуука и представляло собой железную доску. Всякий якут скажет, что тутуука — якутское слово, мол, от глагола тут «держать; удерживать; хватать».

Ан нет.

Конечно, тутуука — это от эвенкийского сэлэмэ тутэкэ «тунгусский железный меч», изначально считавшийся выделываемым из ребра (маньчж. тутэри эбчи) сохатого. Раскалывали ребро и затачивали кромку. Но это уж в совсем седую древность или в совсем тяжелые времена, когда в роду и кузнецов не оставалось. В конце концов, сэлэмэ тутэкэ можно было заказать и у якутского кузнеца, расплатившись пушниной.

Выглядел меч как произвольное копирование тибетского меча типа палаш — дпадам, послужившего также прототипом для мечей народов Юго-Восточной Азии — бирманских дха и тайских краби. Правда, мьянмарцы и тайцы немного изогнули спинку дпадам, придав немного сабельный вид, но это под влиянием китайского однолезвийного меча дао, тоже чуть изогнутого. Историки военного дела сибирских народов Ю. С. Худяков и Л. А. Бобров отмечают, что, в частности, практически все известное позднесредневековое длинноклинковое оружие с территории Южной Сибири и Центральной Азии в российской историографии трактуется даже не просто как «восточно-азиатское» или «цинское», а как «маньчжурское». Вернее было бы поправить — типологически связанные с маньчжурскими клинками, но не привезенные из Маньчжурии.

Маньчжурские палаши же были аналогичны тибетским. Палаши были наиболее распространенным типом длинноклинкового оружия в Тибете в XVII–XIX вв. Средняя длина такого оружия составляла порядка 80–90 см, но были также короткие (60–70 см). Концы однолезвийных клинков скошены под углом, точно так же, как у якутско-тунгусских палашей. Ножны обычно деревянные, относительно редко обтягивались кожей. Рукоять часто была покрыта кожей либо туго обвита медной проволокой. Оружиевед Т. Ричардсон считает прямые однолезвийные клинки тибетских палашей с характерным коротким скошенным под углом концом архаическим наследием, многовековой традицией. Среди значительного количества изученных им образцов он выделяет «богатые» и «простые» типы, причем для последних он крайне осторожно предполагает связь с государством Друг-Юл (Бутан).

Аналогичные тунгусскому тутэкэ палаши были распространены у китайских медиумов — так называемые чжидао, а также у бурят и якутов. Сохранились и бурятские, и якутские образчики как на руках у населения, так и в музейных фондах. Тунгусские тутэкэ тоже на памяти ныне живущих эвенков. Живо отзываются иенгринцы. Говорят, на старинных таежных колбо (лабазах-складах) лежали ржавые длинные клинки. И именно такие — длинные, прямые, заточенные лишь с одной стороны, со скошенными концами. Потом вытачивали из рессор похожие штуки, делали берестяные ножны, обтянутые шкурой (чтобы по гуще стланика идти и не шуметь, стукая ножнами о стволы). «Хорошие сабли были», — вспоминают сейчас.

Якуты называли как тутуука (от тунгусского тутэкэ), так и долоҕодоһун. Вероятно, последний термин — долоҕодоһун — сложное слово, состоящее из двух монгольских корней и в смысловом переводе означающее «клинок, требующий опыта и навыка». Вспомним здесь такой яркий фольклорный образ в якутской литературе, как Улуу Кудаҥса, и то, как он обезглавил себя, размахивая длинным мечом. В отличие от простонародного оружия батыйа длинные клинки действительно требуют настоящего мастерства.

Палаш этот считался как бы длинным ножом. Не столько для сражений, а для хозяйственных нужд да самозащиты одного от внезапного нападения нескольких врагов с ножами, например. Даже ложась спать у себя в избушке-үүтээн, таежник (конечно, в старину, в неспокойные времена) клал долоҕодоһун (или хотя бы один из ножей) под спину. Считалось, человек так спит чутче, настороже. Да и не воспользуются его же оружием против него же. Реликт времен века сражений и кровопролитий Кыргыс үйэтэ. Владимир ПОПОВ

С этим обычаем связана якутская поговорка: «Баай үөрбэ-долоҕодоһун үрдүгэр утуйар» — «Богач спит на пике да на палаше», в смысле, беспокоясь за свои богатства, спать не может — всегда «на измене».

Ныне же названия «тутуука» и «долоҕодоһун», да и само это «северное мачете» преданы забвению. Практически никто и не помнит.

Якутский меч с метровым клинком — yhyн дурба батас

Якутский ятаган — кылыс

Владимир ПОПОВ