Евгений НИКОЛИН: Будут книги по всем трём долинам

Узнав, что Институтом биологических проблем криолитозоны в издательстве «Наука» готовится к выпуску книга под названием «Иллюстрированная флора долины среднего течения реки Лены — Эркээни», признаюсь, я задался не совсем научным вопросом. А именно: «Почему Эркээни, а не Туймаада?» И, подстегнутый этим «долинным патриотизмом», направился в Институт биологических проблем — поговорить с доктором биологических наук Евгением Николиным, ответственным редактором готовящейся книги.

— Евгений Георгиевич, признаться, я, оказывается, сам себя ввел в заблуждение — думал, что книга уже готова, ведь о том, что она готовится к выпуску, стало известно не в этом году?

— Работа над книгой подобного плана — это довольно кропотливый труд множества специалистов не только из нашего института. Но да, мы планировали выпустить книгу еще в прошлом году. Книга включена в план выпуска в издательстве Сибирского отделения Российской академии наук. Работа над макетом идет медленно, но в данный момент уже практически закончена: первичную корректуру с их стороны мы получили в апреле этого года. Внесли свои правки, отправили. На днях к нам поступил окончательно исправленный макет. Теперь нужно решить другой фактор, гораздо более сложный, — финансирование тиражирования (распечатки) книги.

— Да, финансы определяют многое. Кстати, какой тираж планируется в рамках предполагаемого финансирования?

— Тираж предполагается скромный, и пока точной цифры я вам сказать не могу, вероятно, всего около ста экземпляров. Вот когда мы два года назад подали заявку, СО РАН сделало первый транш на изготовление макета. В научном издательстве определили примерный размер как 2,5 миллиона рублей для создания макета и тиража в 300 экземпляров. А Сибирское отделение, если включает нас в план своих изданий, освобождает от финансирования на стоимость макета. Сколько стоило собственно макетирование, мы не знаем, но все равно на тиражирование надо будет искать деньги, приблизительно от 300 тысяч рублей. Над книгой работали несколько организаций, наш Институт биологических проблем криолитозоны является основным координатором и исполнителем, большинство авторов наши, и работа эта выполнена в рамках тематики НИР нашего института.

Помимо нас работали сотрудники Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, директор этого учреждения д. б. н. М. М. Черосов, а также сотрудники Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты, Института биологии внутренних вод им. А. Д. Папанина. Серьезную функцию и вклад в эту работу внесли и учителя-краеведы Ойской школы — П. Р. Ноговицын и

А. Д. Громова. Предполагаем, что эти учреждения примут участие в оплате тиражирования. Также мы надеемся, что найдутся организации и люди, которые заинтересованы в этой книге. Так что желающим принять участие и заказать книгу для себя советую обратиться в правление Якутского отделения Русского ботанического общества для оформления частного или коллективного заказа (информация, как это сделать, опубликована на официальном сайте ИБПК СО РАН). Других возможностей у нас не будет.

Ориентировочная стоимость одного экземпляра книги с учетом ее доставки в Якутск будет 4 тысячи рублей. Думаю, книгу в руки мы получим в конце этого года. Это я уточняю, потому что часть людей, которые уже включились в предзаказ, начали звонить и спрашивать, когда они смогут получить свой экземпляр. Ждем, все ждем, постепенно продвигая этот проект.

— У меня, как у жителя долины Туймаада, есть вопрос с оттенком ревности: а почему Эркээни, а не Туймаада? И будет ли кодифицирована флора нашей долины?

— Вопрос хороший, и я рад, что на него есть ответ. Патриарх нашего института Никита Гаврилович Соломонов многие годы говорил о том, что необходимо начинать комплексно изучать экологию и природные условия трех важнейших долин средней Лены — Эркээни, Энсиэли и Туймаады. Когда институт начал работу над монографией по долине Эркээни, мы планировали выпустить книгу к его юбилею. Он застал время подготовки книги по флоре Эркээни, но, к сожалению, ушел из жизни в феврале прошлого года. Но его завет будет исполнен, поскольку уже сейчас ведется такая же работа по долине Туймаада, и достаточно активно. И думаю, что в перспективе сведения о флоре по долине Энсиэли тоже будут собраны в одну книгу. Но не будем забывать о финансовой проблеме и сроках изготовления книг, которые зависят уже не от ученых, а от учреждений и людей, имеющих средства. При достаточном и плановом финансировании все можно сделать намного быстрее и с высшим качеством.

— Тогда вопрос вдогонку. Все эти долины, можно сказать, соседствуют и лежат возле одной реки. И мне, как неспециалисту, кажется, что флора в них должна быть одинаковой. Если это не так, какие факторы делают их разными?

— В общем, да, базовые растения в трех долинах одни и те же, расстояния между долинами небольшие, и они должны перемежаться. Но отличия есть, причем существенные. И эти различия не постоянные, флора постоянно меняется. Например, по Туймааде мы подняли наши данные из гербария ИБПК СО РАН 1940-х годов и поняли, что некоторые растения, которые росли тогда, сейчас забыты. Многие виды, которые раньше здесь отмечались, сейчас либо исчезли, либо встречаются крайне редко. Проблема у всех трех долин одна — экспансия города и других населенных пунктов. Некоторые растения, которые были уникальны для конкретного места, теперь находятся под чьими-то дачами, домами. И виды, которые прежде находили точечно, маловероятно, что сохранились.

Как пример — в Сергеляхском озере росла краснокнижная кувшинка. Сейчас в озерах долины Туймаада этот вид практически невозможно увидеть. У кувшинки две проблемы: первая — это люди, антропогенный фактор. Из-за того, что озера замусориваются и туда попадают удобрения, различная химия, соли, среда для кувшинки становится малопригодной. Второй проблемой стала ондатра. Когда этот зверек успешно интродуцировался в 40-х годах прошлого века, она начала питаться, помимо прочего, корневищем кувшинок. Кувшинка на поверхности имеет распластанные листья и красивые цветы, а снизу ее питает довольно мощное, крахмалистое корневище. Но надо понимать, что там, где вода чистая, выживает и ондатра, и кувшинка. Так что одну ондатру винить нельзя.

— Один из самых красивых якутских цветков, который, уверен, встречается во всех трех долинах, — сардаана. А его международное научное название — лилия пенсильванская! Почему ботаническая классификация настолько консервативна, что не может исправить ошибку вековой давности?

— Есть ботаническая элита, они называются СИСТЕМАТИКИ. То, чем они занимаются, — очень непростая наука, это своего рода юристы в области ботаники. Но законы там другие, с другой логикой. С лилией пенсильванской (по латыни — Lilium pensylvanicum), то есть с нашей сардааной, дело обстоит так: исследователь, первым описавший сардаану, Джон Кер, назвал ее пенсильванской.

Каждый вид имеет свое право на внутривидовую изменчивость. Некоторые параметры растений варьируют. В отдельных случаях такое варьирование создает уклонение от типового описания вида. Порой систематики, обращая внимание на крайние формы варьирования вида, описывают в пределах него несколько других «новых» видов. В этом тоже есть свой смысл и своя история вида. Затем кто-то (а иногда и тот же специалист), вооружившись новыми знаниями и представлениями, делает ревизию рода, например, лилии. И приходит к выводу, что название или выделение того или иного вида неоправданно, его следует называть первоисходным наименованием. Что касается лилии даурской-пенсильванской, то Джон Кер в 1804 году называл ее Lilium pensylvanicum, а в 1809 г. — Lilium dahuricum. У этого вида позднее появлялись и другие названия: Lilium spectabile (1821), Lilium pseudodahuricum (1899), Lilium bulbiferum et bulbosum Pall.

Международное сообщество ботаников, издав Международный кодекс номенклатуры водорослей, грибов и растений, решило, что оснований для переименования этого вида нет. Необходимо оставить его название в том виде, в котором оно прозвучало впервые (в соответствии с 1804 г.).

Цель данного кодекса — добиться, чтобы каждая таксономическая группа имела только одно правильное название, принятое во всем мире. Ценность научного названия состоит в том, что оно представляет собой имя собственное и как таковое не подвержено изменениям. При этом оно не обязательно должно иметь описательную или диагностическую ценность.

Однако наука на месте не стоит. В вопросы внутривидовой изменчивости включились генетики. И хотя порой они находят большое сходство в генетической структуре, образно говоря, между носорогом и одуванчиком, некоторые вопросы им удается решить позитивно. Это я к тому, что изданный в конце прошлого столетия Международный кодекс ботанической номенклатуры сегодня очень основательно «трещит». Не во всех вопросах с генетиками можно согласиться, тем не менее пересмотр объемов видов, родов, семейств идет сейчас полным ходом. И не исключено, что нам еще придется привыкать к новым названиям.

Ошибки в систематике не редкость. Например, я могу вам рассказать о нашем другом знаковом цветке — о подснежнике. Он с давних времен в литературу, в определители вошел под названием прострел желтеющий, к этому все привыкли. Потом выдающийся систематик Николай Николаевич Цвелёв, поработав с базовыми материалами, сказал: «А название-то это, товарищи, незаконное». Оказалось, этот вид еще раньше описывался Николаем Степановичем Турчаниновым под названием «прострел узколистный». С учетом рассмотрения разных комбинаций видовой изменчивости растущего близ Якутска вида это название и есть самое верное, законное. И теперь мы, вслед за Н. Н. Цвелевым, всем доказываем, что, мол, ребята, забудьте про желтеющего, запоминаем узколистный. Подснежник остался прежним, но название, предложенное одним из великих систематиков Сибири, закрепилось.

— Сейчас одна из модных тем — это мамонтовая степь, которая была когда-то на этом месте. Подтверждается ли эта теория современной ботаникой?

— В Якутии встречаются места, где собраны сообщества растений, типичные для степей. Мы различаем три типа: опустыненные степи, настоящие степи и степи луговые. Хотя есть и другое мнение: одна наша коллега из центра категорически отрицала наличие степи в Якутии, мол, вы даже какие-то «опустыненные степи придумали, куда это годится!». Потом, на научной конференции, она делает доклад о степях Поволжья и показывает слайды сообществ. И говорю: «Вот то, что вы показываете, ровно это у нас растет под Владимировкой». И та ничем существенно не отличается, разве что вид полыни там другой. Но ковыли, ломкоколосник, житняк, овсяница ленская и многие другие — типичнейшие растения степи, в Якутии образуют сообщества, характерные для степи, и они напрямую связаны с монгольскими степями, где растут те же или близкие виды. Там они образуют сплошные степи, а у нас сохранились в остаточных явлениях. И это, конечно, остатки, связанные с плейстоценом.

Так что да, современная ботаника подтверждает, что когда-то здесь был биотоп, схожий со степями. Впрочем, не исключено, что и тогда степи не занимали сплошного пространства, но играли более заметную роль в растительном покрове. Аналогичные, но более измененные и редуцированные фрагменты степей мы встречаем и в нашей Арктике, которые называем уже тундростепью.

Кувшинка

Цикута

— Евгений Георгиевич, вернемся к современным растениям. Наших читателей часто интересует вопрос об опасных растениях. Есть ли в наших краях ядовитые виды растений?

— Да, есть растения, которые можно отнести к ядовитым. Это из семейства лютиковых, например живокости, такие как живокость высокая. Ее нередко можно увидеть в долине Эркээни. У нее очень красивые, ярко-синие соцветия, но к ним не стоит прикасаться, так как цветы тоже содержат дитерпеновые алкалоиды и могут быть опасны для жизни. Или краснокнижный вид — живокость крупноцветковая.

Также есть акониты, несколько видов. Аконит бородатый с белым цветком, аконит Кузнецова с синими цветками. У аконита, как и у живокости, ядовиты все части от корней до пыльцы, так что не стоит контактировать с ней вообще.

И самое ядовитое растение, встречающееся у нас, — это цикута, он же вёх ядовитый. Она растет в болотистых местах, по берегам озер, имеет зонтичные соцветия белого цвета. У нее очень ядовитое корневище, но ядовиты и все остальные части растения. Если живокость или аконит в малом количестве попадают в сено, это, как правило, не вызывает серьезных последствий, а вот цикута и в виде сена, и в виде силоса остается очень ядовитой.

— То есть эти растения опасны для всех живых существ?

— Как ни странно, это не так. В Якутии, в горах Верхоянья и на Харулахском хребте, есть целых три вида животных, которые странным образом развили нечувствительность и к живокости, и к другим лютиковым. Это снежный баран чубуку, сурок черношапочный и северная пищуха. Связаны они только кормовой базой и независимо друг от друга выработали такую устойчивость, что все трое живокость едят без каких-либо последствий.

— И это все опасные растения Якутии?

— Если говорить обо всех опасных, я добавлю еще два растения. Это белена, про которую есть поговорка «белены объелся», говоря о плохом состоянии. Белена у нас встречается редко, это пришлое растение. Но она любит расти на скотных дворах, там, где другие растения выбиты, а почва унавожена.

И в контексте «опасный» я добавлю коноплю. Она не ядовита, но имеет наркотический эффект, и людям стоит опасаться того, чтобы она произрастала на их дачных участках, картофельных полях, огородах. Растение это может случайно попасть в посевы, и при этом могут возникнуть крайне неприятные последствия — уголовная ответственность. Поскольку доказать то, что вы не выращиваете его преднамеренно, а оно само выросло, может быть проблематично.

— В народе есть мнение, что надо бояться также и борщевика...

— Обычный борщевик, который у нас произрастает, не опасен для человека. Его сок может лишь незначительно повышать чувствительность кожи к УФ-лучам, но тяжёлых ожогов, как от борщевика Сосновского, не вызывает. А опасный, Сосновского, наших краев не достиг, хотя в Сибири в некоторых районах он уже добрался.

— Спасибо за беседу, Евгений Георгиевич, удачи вам с выпуском книги!

— Спасибо за пожелание, надеемся, что будем ее держать в руках в ближайшее время.

Уже не желтеющий, а узколистный

Lilium dauricum

Ое КАРПОВ

Справка «ЯВ»

Николай Турчанинов (1796, Никитовка, Воронежское наместничество — 26 декабря 1863, Харьков) — русский ботаник-систематик, «лучший знаток растений Азии среди своих современников». Председатель губернского правления Енисейской губернии. Член-корреспондент Императорской академии наук (1830). Профессор ботаники в Харьковском университете. Турчанинов описал около 150 родов и более тысячи видов цветковых растений Евразии, Австралии, Африки, Южной Америки. Его именем названо большое число видов растений и род Турчаниновия (Turczaninowia) из семейства сложноцветные — астровые. В Алтайском государственном университете издается высокорейтинговый журнал ботанического профиля Turczaninowia.

Справка «ЯВ»

Николай Цвелёв (31 января 1925, Тамбов — 19 июля 2015, Санкт-Петербург) — российский ботаник, специалист в области систематики, флористики, морфологии и эволюции сосудистых растений, член-корреспондент Российской академии наук (2000). Автор капитальных трудов «Злаки СССР» и «Злаки России» (последняя монография в соавторстве с

Н. С. Пробатовой). Его именем названы три рода растений (Tzvelevia, Tzveleviochloa, Tzvelevopyrethrum) и более 30 видов растений (Желтец Цвелева и др.).

Справка «ЯВ»

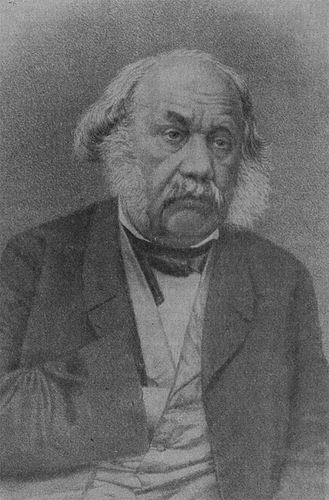

Евгений Николин родился в Якутске в 1957 году. Выпускник Якутского государственного университета. В 1981 году поступил на работу в лабораторию геоботаники и споровых растений Института биологии ЯФ СО АН СССР на должность лаборанта. За период работы в названном учреждении повышался в должности до старшего научного сотрудника, руководителя группы геоботаники и споровых растений. В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Флора и растительный покров Центрального Верхоянья». В 1993 году перешел на работу в Якутскую республиканскую поисково-спасательную службу МЧС России, где проработал в должности заместителя начальника службы до 2003 года. В этот период проходил специальную подготовку в Российском центре подготовки спасателей, принимал непосредственное участие в проведении поисково-спасательных работ, аттестован спасателем международного класса, награжден грамотой министра МЧС России и ведомственным знаком «Участнику ликвидации ЧС». В 2004 г. перешел на работу в Институт северного луговодства АН РС(Я) на должность руководителя группы геоботаники и флористики. В 2008 г., после присоединения ИСЛ к Институту биологических проблем криолитозоны СО РАН, переведен на должность с. н. с. в лабораторию горных и субарктических экосистем.

В 2012 году в диссертационном совете ЦСБС СО РАН защитил докторскую диссертацию по теме «Флора Верхоянского хребта и ее пространственная организация». Автор 170 научных публикаций, включая 12 монографий. Круг научных интересов — флора горных территорий Северо-Восточной Азии. Один из ведущих флористов горных территорий Сибири и Дальнего Востока.