История через украшения

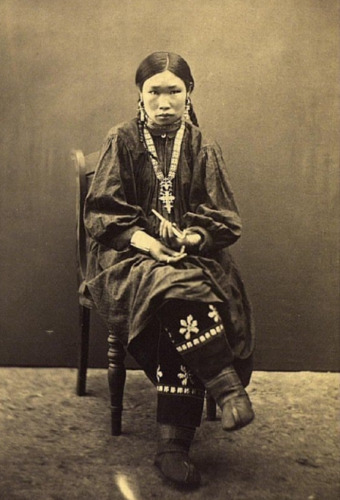

Мы как-то привыкли, что история — это даты, правители, смена эпох, а ведь историю можно изучать и через другую призму. Например, через украшения (серебро, медь, различные сплавы), которые сформировались у якутов в XIX веке и вошли в этнографическую литературу как «традиционные», отражая художественные особенности национального костюма.

Они достаточно широко описаны в музейных коллекциях зарубежных музеев и Центральной России, но в полной мере не исследовались. Этим проектом уже несколько лет занимаются ученые СВФУ. Исследования позволяют пролить свет на трансформацию украшений и связанные с ними верования и культ, а также на проблемы этногенетических и этнокультурных связей между народами, населявшими территорию Якутии и соседних областей. Проект направлен на углубленное изучение металлических украшений, хранящихся в фондах музеев Якутии, частных коллекциях и фотоматериалах.

Подробнее об исследованиях нам рассказала Капитолина ЯКОВЛЕВА, руководитель проекта, доцент исторического факультета СВФУ.

— Капитолина Максимовна, что показали ваши исследования, какие изменения претерпели якутские украшения и за какой период?

— Изменений очень много. В своих исследованиях мы рассматриваем традиционный комплект якутских украшений. Как они изменяются в течение двух с половиной столетий. Чтобы показать, что культура сама по себе не законсервирована. Она постоянно меняется под влиянием исторических событий, социально-экономических изменений. Мы можем смело говорить о том, что все это сказалось на украшениях в целом.

— Например?

— Допустим, серьги. Самое обыденное украшение в любой культуре. В средневековой Якутии можно выделить архаичные серьги в виде знака вопроса. С развитием ювелирного искусства появляются более сложные варианты серег с подвесками. Развитие ювелирного дела приводит к тому, что усложняется застежка. Далее мы видим, что традиционные лировидные якутские серьги обрастают подвесками. Как говорят, сами серьги — женщина, а подвески — это ее дети. Они, по данным некоторых исследователей, появляются под влиянием русских серег, которые называются «голубцы». Этот момент был зафиксирован у историка Зыкова. Считают, что эти голубцы в исполнении якутских мастеров превратились в серьги в виде лиры.

Далее, если говорить о современности, мы видим, что появляются украшения в золоте с различными вставками, камнями.

— Это в какой период?

— В восьмидесятые годы прошлого века. Это когда уже советские мастера начали работать, появились такие серьги. Скорей всего, с расцветом «Якутзолота».

Интересно, что позже, в 2000-х годах, в якутских украшениях начали появляться восточные мотивы. Это опять же влияние моды. Может, мастера брали идеи после просмотра каких-то фильмов, сериалов.

Если говорить об экономических изменениях, то можно привести пример на нагрудных крестах — сүрэх. Канонический нагрудный наперстный крест — это аксессуар священнослужителей. Получается, что это украшение лаконично вошло в состав традиционных, совместившись с якутской цепью. Это украшение стало достаточно популярно и заменило традиционный илин кэбиһэр.

— Кстати, да. Обычно крест носили на веревочке. Вы говорите, что золотые украшения появились в советское время. Как до этого за два с половиной века менялся материал, из которого изготавливались украшения?

— Традиционные якутские серьги, если мы говорим о восемнадцатом и девятнадцатом веках, были в основном серебряные. Это был низкопробный металл. Называется уулах көмүс. Тяжелое матовое серебро. Имело в своем составе примеси других металлов. Современное высокопробное серебро тонкое, блестящее.

— Бисер, дерево, береста?

— Бисер, бусины — да, использовались. Причем у более северных якутов достаточно широко. Берестяные украшения — это уже веяния двухтысячных годов. Хотя есть данные, что в погребениях находили берестяные браслеты. Но таких украшений, какие мы сейчас видим — илин кэбиһэр, бастыҥа, — конечно, не было. Это мода последних лет.

— Да, мы делали материал о трех найденных в раскопках браслетах. Экспертиза показала, что это изделия восемнадцатого века.

— Данные есть только о браслетах. В других видах украшений береста не использовалась. Или пока не найдены подобные украшения.

— Бусины из чего изготавливали?

— В основном это был привозной товар. Хотя смотря в какой период. До развития торговли были пастовые бусины. Не такие, как мы сейчас привыкли видеть, блестящие и прозрачные. Если посмотреть на музейном материале, то в тех же серьгах в виде вопроса пастовые бусины. У них совершенно другой состав, чем у привозных. Они плотные. Самодельные.

— Пастовые из чего делали?

— Там особая смесь.

— Какие работы вы должны выполнить в рамках гранта?

— В первый год исследовательская часть только начинается. И в этом году мы должны поработать в музеях — сделать фотографии украшений, описать их. В конце второго года должны издать альбом по традиционным украшениям 18-го и 19 веков. Подготовиться к следующему году. Выпустить определенное количество публикаций.

До этого, когда у нас был другой грант, мы занимались украшениями периода Средневековья. Издали книгу с моей коллегой Александрой Прокопьевой. Настоящее исследование — это продолжение первого гранта. Может, в дальнейшем мы объединим эти два гранта и сделаем что-то еще.

— Вы планируете работу в полях, на раскопках или собираете данные только по музеям?

— В раскопках нет. Только с уже готовым материалом. По улусам уже некоторые наработки есть. Мы выезжали в музеи. В этом году у нас охватывается центральная группа улусов. Но в основном все украшения аккумулируются в нашем краеведческом музее им. Ярославского и в Музее археологии и этнографии СВФУ. Там самые большие коллекции украшений в нашей республике.

Также мы хотим выехать в Хангаласский и Мегино-Кангаласский краеведческие музеи. В Тандинском уже были. Посмотрим, как получится.

— За какими украшениями вы туда поедете? Что людям смотреть, когда они будут в тех краях?

— За металлическими, традиционными. В том же Мегино-Кангаласском музее очень хорошая коллекция. Например, там хранится бастыҥа архаичного типа. В Тандинском музее большая коллекция нагрудных крестов.

— Интересно, что нагрудные кресты влились плавно в языческую культуру.

— Да, очень лаконично. Мне нравится, что через них можно посмотреть, как прошла христианизация в Якутии. Что это не было насильственным процессом. Видно, что нагрудный крест — символ принятия веры, причем по-своему. В науке это называется народное христианство.

— Какие еще особенности будете изучать?

— По данному гранту мы хотим показать сами украшения, какие они были, и сделать хорошие емкие описания. Это было бы полезно для мастеров, а не просто наука ради науки. Это для народных мастеров, для тех, кто хочет сам создавать украшения. Плюс ко всему это было бы полезно для художественных училищ. Для образовательного процесса. То есть исследование будет носить не только исторический, но и прикладной характер.

— Есть совсем уникальные украшения, которые войдут в публикации и станут основой исследований?

— Мне кажется, будет достаточно интересно описана работа по крестам и серьгам. По ним как раз видно изменение времени. Также через накосные украшения. Там интересны переходы из украшений головных в накосные. Из накосных в нагрудные. Хотим посмотреть еще эти переходы.

— Что там такого удивительного?

— Если говорить про современность, мы знаем украшение өттүк симэҕэ — это боковые набедренные украшения, которые подвешивались на поясе. В современной культуре оно почему-то превратилось в нашейно-нагрудное украшение. Такая трансформация произошла буквально в последние пять лет.

Или, допустим, косоплетки нынче перешли в височные подвески. Опять же некоторые носят их на груди. Переходы произошли, но при этом украшение название не поменяло. То есть одно вроде стало нагрудным, но называется өттүк симэҕэ. Второе перестало вплетаться в косы, но называется до сих пор косоплеткой.

— То есть большие изменения произошли ближе к нашему времени?

— Примерно так. В каждом периоде есть изменения. К примеру, во второй половине 20 века появляется металлическая бастыҥа. Тогда как в якутской традиционной культуре металлических бастыҥа не было. Сейчас мы видим, что традиционный комплект украшений не обходится без бастыҥа на металлической основе. И все считают, что это традиционное украшение, тогда как это веяние последних семидесяти лет. Это не традиционный период. Это сошло с рук мастеров советского периода.

— То есть что хотели, то творили?

— Мы бы так не сказали. Это не критика. Просто меняются время, мода, мастера, взгляды и вместе с тем сами украшения.

— В материале будут консультации мастеров?

— Обязательно. Но это будет уже в следующем году.

— На какую сумму вам выделили грант и на какой период?

— Грант на два года. Но мы каждый год должны подтверждать исследования. Это грант Российского научного фонда. По полтора миллиона на каждый год.

— Сколько человек ведет исследования?

— Мы работаем вчетвером. Я, моя коллега Александра Прокопьева из Института гуманитарных исследований, и еще нам помогают один аспирант и магистрант. Надеемся успеть все сделать. Предстоит большая работа.

Беседовала Виктория БУШУЕВА