Ниргуна против Арйамана: Отголоски древних индо-иранских мифов в олонхо?

Как бы то ни было, реальных признанных заимствований из древнеиндийской и древнеперсидской мифологии достаточно много в якутском эпосе и сакральной шаманской мифологии. Занимаясь сопоставлением и сравнительно-историческими исследованиями якутского языка, сталкиваешься со всё большим их количеством, пришедшим к нам обходными путями через китайцев, монголов и древних уйгуров, путем заимствования бок о бок вместе с религиозными и натурфилософскими представлениями этих народов.

ПРОЛОГ

Имена героев якутского героического эпоса сами по себе очень древние. Взять имена, которые мы уже рассматривали ранее. Вернее, одно имя — имя эпического богатыря Адьы Будьу — ученые возводили к санскриту не раз. Тюрколог С. Е. Малов якутское эпическое имя Адьы Будьу связывал с санскритским Ади Бхуда «Первое существо». А якутский фольклорист Владимир Никифоров, ориенталист Егор Сидоров, ламаист Гаврил Никифоров возводили к Ади Будда, что означает «Первобудда».

Я же, после долгих кулуарных бесед с Егором Сидоровым, Владимиром Никифоровым и Гаврилом Никифоровым, склонен проводить параллели с таким монгольским средневековым литературным персонажем, как Арджи-Бурджи, из так называемых «обрамленных повестей» — «Тридцать два рассказа львиного трона, или История Арджи-Бурджи». Это перевод на монгольский цикла индийских буддийских рассказов «Жизнь Викрамы, или Тридцать две истории царского трона». Рассказывается там о том, что Верховное божество грома Индра подарил за заслуги царю Викраму чудесный трон с тридцатью двумя ногами: каждая ножка — в виде небесных дев, удерживающих Небесные слои. Когда царь почил, то за неимением достойного наследника трон был тайно закопан в тайном месте и позабыт. И только при царствовании Раджи Бходжи (Арджи-Бурджи в монгольском переводе) трон был обретен вновь. В раджпутской династии Парамара (правившей в 800–1305 гг.

н. э.) есть такой царь Раджа Бходжа, живший в первой половине XI века. По сюжету повести, когда Раджа Бходжа возжелал взойти на трон, одна из статуй небесных дев вдруг заговорила: «Взойти на трон может лишь человек, равный достоинствами Викраме». И статуя рассказала ему об одном из подвигов Викрамы, а за ней последовали другие истории от других статуй-дев и разрешение последней царю Бходже сесть на трон. Из этого сюжета вытекает и название цикла.

Все-таки фонетически и семантически Арджи Бурджи ближе к якутскому Адьы Будьу, чем иные (ранее выдвинутые) параллели.

ОЛОНХО И ВЕДЫ

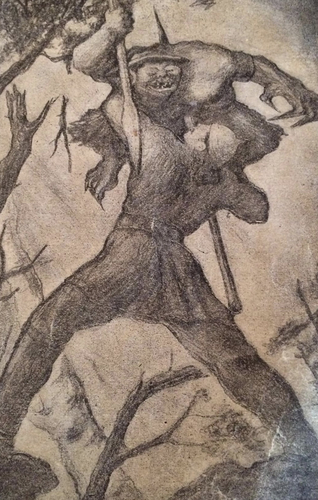

Наиболее популярный героический образ защитника людей Срединного мира Орто дойду в олонхо, конечно же, Ньургун Боотур. В ходе своих героических деяний и подвигов он сражается с сильными врагами — богатырями злых духов Нижнего мира. Например, с таким чудовищем, как Огненный Ревун Уот Уhутаакы. В различных вариациях сражается с тунгусским удальцом Ардьамаан Дьардьамаан, а иногда дружит с ним и даже испрашивает у него совета.

Ньургун c монгольского можно перевести как «хребет». Или, может быть, «имеющий крепкий хребет».

Были также версии о том, что туйгун — «лучший человек, выделяющийся среди прочих» — может быть сравнен не только исключительно с кыпчакским (казахским, киргизским, каракалпакским) туйгун «ловчая хищная птица», но и возведен к китайскому тайгун 太公 «великий князь». И пытались также расчленить имя Ньургун на Ньур + гун «князь» или монгольское хүн «человек».

Востоковед Егор Сидоров сравнивал с санскритским Ниргуна «абсолютный бог». Ну что же. Дело обыкновенное: многие слова пришли вместе с буддизмом и иными религиозно-философскими учениями из Индии в Китай. Далее, меняясь согласно законам гармонии звуков сначала китайского языка, а потом и древнеуйгурского и монгольского языков, проникли к нам в Восточную Сибирь.

Так, лингвисты-компаративисты давно признают, что санскритское слово бhигсу «нищий странствующий святой отшельник», попав на китайскую почву, стал 博師 бакши (современное произношение в путунхуа — боши) «старший учитель; главный эрудит, ученый». Ведь бhигсу кроме того, что были анахоретами, также были светочами в различных науках. А уже вместе с буддизмом термин этот перешел к древним уйгурам. После уничтожения Уйгурского каганата уйгурские бахсы прославились по всей Центральной Азии как грамотные люди, эрудиты широкого профиля. Устраивались бахсы учителями грамоты во дворах восточных властителей, писарями, советниками, лекарями. Под этим же названием распространились на запад до Туркестана и Волги, где прослыли ловкими шаманами, на северо-восток до нас, где слово это пристало к именам великих шаманов (например, Учитель Гагара Куоҕас Бахсы), а на восток — до Корейского полуострова, где шаманов называли баксу.

Да и только ли это? Сравнений таких, проведенных именитыми компаративистами, достаточно.

Вплоть до забавного. Амрита — в индуистской мифологии напиток богов, делающий их бессмертными. Предание гласит, что амриту получали путём пахтания Молочного океана Кширодаматхана. Почти соответствует якутскому амырыын утах «спиртные напитки». В старину забродивший кумыс (вот вам и Молочный океан) — арыгы. Что касается окончаний, так ведь -т — это аффикс множественного числа в монгольском языке и такой же омертвелый аффикс в тюркских языках. Амрит воспринимается степняком как много амрин/амырыын.

НИРГУНА И НЬУРГУН

Возвращаясь к версии Егора Сидорова с параллелью Ньургун ~ Ниргуна. Ниргуна-брахман — это непроявленный и обезличенный Бог, формально противопоставляемый проявленному божеству Сагуна-брахману, который обладает качествами, именами и атрибутами. В действительности в индуизме они являются одним и тем же образом. Понятие «ниргуна» впервые зафиксировано в «Шветашватара-упанишаде». nirguṇa, буквально означает «без гуна (без качеств)», brahman в данном случае означает «Абсолют».

Одно из имен якутского богатыря Света — Күн Ньургун, что понимается сейчас как Солнце-Ньургун. Можно сопоставить с божеством Митрой. Митра — божество древнейшей индоиранской общности, связанное с дружественностью, справедливостью, договором, согласием и солнечным светом. Митра также древнеиндийское божество, восходящее к индоиранскому (арийскому) периоду, т. е. известное народу-предку индийцев и иранцев. Веды представляют Митру постоянным спутником верховного бога Варуны, стоящего во главе семи великих богов Адитиев. Обоим божествам вместе посвящены многие гимны Ригведы и не более пяти — Митре как отдельному божеству.

Влияние образа Солнца-Митры на азиатские культуры столь велико, что неудивительны и сравнения с нашим Ньургуном.

От теонима Митра произошло в буддизме имя Будды Грядущего Майтрейи, Митра по некоторым сведениям является первоначальным именем основателя тибетской шаманистической религии бон, известной как Шенраб.

ХОРМУСТА И КУРБУСТАЙ

В докладе лингвиста Юрия Васильева — Дьаргыстай и этимолога якутского языка Гавриила Попова на первой в России Международной научной-практической конференции, посвященной историческим, теоретическим и практическим вопросам шаманизма, в 1992 году разбирается в том числе имя, известное в олонхо и якутской мифологии как Хаан Курбустай и Уот Курбастай. Встречается в олонхо эпизодически. Полузабытый образ. Возводится авторами через монголо-тюркский теоним Хормузда/Курбустан к древнеиранскому Ахура Мазда.

Якутское слово кыраман «небытие» (в переводе Платона Ойунского), встречающееся в сакральных преданиях и архаичных олонхо, историк и археолог СВФУ А. И. Гоголев возводит к санскритскому карма «воздаяние; возмездие за грехи». А в том докладе 1992 года авторы также сравнивают кыраман со злым божеством зороастризма Ахриманом. Через метатезу согласных: Ахриман > Хариман > кыраман.

Мы считаем, что Ахримана можно сравнить также с Арьяманом из Ригведы, а также с якутским эпическим преимущественно отрицательным персонажем олонхо Ардьамаан Дьардьамаан. Но об этом подробнее ниже. А пока разберем Хормуста.

Хормуста (Хурмаста, Хормуста-тэнгри, Хормуста тэнгри, Хан-Хурмаста — от согдийского Хурмазта) — верховное божество в религиозно-мифологической шаманско-буддийской традиции монгольских народов. В бурятской шаманской мифологии — глава западных 55 тенгриев, небесный отец Гэсэра (аналог нашего Ньургун Боотура).

Теоним и образ родственен зороастрийскому Ормузду. Культ заимствован из Ирана в середине I тысячелетия н. э. и известен по всей Центральной Азии, Южной и Восточной Сибири. Включен бурятскими и монгольскими ламами в буддийский пантеон как владыка горы Сумеру. Согласно историческим данным уйгурская духовная и материальная культуры сумели оказать значительное влияние на мировоззрение монголов XIII–XV веков. Именно с уйгурским буддизмом связана трансформация образа Хормусты в религиозных представлениях монголов. Хормуста Тэнгри является высшим божеством, превосходящим всех других Тэнгри за исключением изначального божества тюрко-монголов — Великого Синего Неба Коке Монгке Тэнгри. Согласно преданиям при создании Вселенной Будда придал ему свет, а Хормуста внес огонь, принося тепло и жизнь в мир. В большинстве случаев он является милосердным правителем, поручая молитвы и труды другим Тэнгри, поддерживая и контролируя исполнение их обязанностей. Щедрость его неизмерима. Согласно представлениям монгольских ламаистов Хормуста получает руководство от Будды, которому он безоговорочно подчиняется. У шаманистов он полностью покоряется и прислушивается лишь к Матери-Земле и Вечному Небу. У Хормусты вспыльчивый нрав, и он не терпит неуважения со стороны своих людей. Он создал множество меньших духов и божеств. Монгольский шаманизм, известный также как монгольская народная религия или тэнгэрианство, распространен в Монголии и сопредельных районах, включая Бурятию и Внутреннюю Монголию. Он существует уже не менее одной тысячи лет и тесно связан со всеми сферами общественной жизни монгольского народа. Шаманизм также крепко смешался с буддизмом, подвергся его влиянию. Монгольский шаманизм основан на поклонении богам, известным как тэнгри, и высшему божеству Тэнгэр, или Кормуста Тэнгри.

Кормуста Тэнгри описан уже в «Тайной истории монголов», древнем источнике на монгольском языке XIII века. Однако в этот период источники не предоставляют полной и последовательной системы верований и традиций. Что и отразилось в якутском эпосе и шаманской мифологии, где сведений о Курбастай негусто.

Более развитые представления о Хормуста появились лишь с XVII века, и, по мнению ученых, они отражают влияние буддизма на шаманизм. Другие исследователи считают, что это указывают на эволюцию собственно древних шаманских традиций.

АХУРА МАЗДА

Авестийское имя божества, которого пророк Заратуштра — основатель зороастризма — провозгласил единым богом. В Авесте Ахурамазда — Безначальный Творец, пребывающий в бесконечном свете, Создатель всех вещей и Податель всего благого, Всеведущий Устроитель и Властитель Мира и высший объект почитания зороастрийцев, называющих себя по-авестийски mazdayasna, то есть почитателями Мазды. Ахура Мазда почитается также как Отец Аши (Истины, Праведности), то есть закона, по которому развивается Вселенная, Покровитель праведного человека и Глава всех сил добра, борющихся с «ложью» — злом и разрушением, происходящими в мире против его воли. В конечном преображении бытия (Фрашкарде) им вместе со всеми благими существами будет совершено окончательное очищение мира.

Ахура представляет собой соответствие санскритскому асура, эпитету многих богов в Ригведе, прежде всего Варуны. Асуры — это род индоиранских божеств, связанных с основами бытия и моралью человеческого общества, «старшие боги» в противоположность дэвам, «молодым богам». В индийской традиции в дальнейшем подвергаются демонизации как «завистники богам (дэвам)». В зороастризме, наоборот, проклинаются дэвы и почитаются ахуры и ахура по преимуществу — Ахура-Мазда. Якутское аhaй «чудовище», тувинское аза «страшилище, демон» от китайского 阿修羅 асюлуо «демоны», который, в свою очередь, от санскритского асура «низшие божества, демоны, титаны, гиганты, антибоги (в Индуизме)».

Мазда (имен. пад. mazdå) — из праиндоевропейского манас дех «устанавливающий мысль», «осмысливающий», отсюда «мудрый». Индийское соответствие medhā «разум», «мудрость». Этот более оригинальный, чем «ахура», эпитет бога, описывающий его как Мудрого Творца, творца мысли, а следовательно, и сознания.

АРДЬАМААН

Вторичным персонажем олонхо является тунгусский богатырь Ардьамаан Дьардьамаан, живущий в каменной пещере на острове Ледовитого океана. Второе слово в имени напоминает дьардьама «скелет». Этимология слова неясна. Можно лишь предположить, что восходит к омертвелому корню-глаголу неизвестного (скорее всего автохтонного) происхождения дьардьай «умереть». Либо возвести к дьаар «тяжелый смрад» + дьай «нечисть». Объясняя страх традиционных якутов к мертвому телу и скелетированным людским останкам.

Притом считается Ардьамаан тунгусом из-за того, что он инородный антагонист по отношению к якутам.

Сюжеты олонхо делятся в связи с Ардьамааном на два противоположных сюжета. В одних олонхо Ардьамаан враждебен по отношению к герою или его близким товарищам. В других — Ардьамаан выступает другом и советником Ньургун Боотура.

Как тут не вспомнить индийского Арьямана, Арйамана — с санскрита переводится как «друг». Арьяман — адитья, сын Кашьяпы и Адити, солнечное божество. Арьяман упоминается в Ригведе около ста раз, чаще всего с Митрой и Варуной. В Ригведе Арьяман описывается как защитник лошадей, а Млечный Путь считается его путем. У якутов Млечный Путь считается следами от лыж Небесного парня Халлаан уола.

Арьяман — божество обычаев, которые управляют ведийскими племенами. Арьяман следит за прочностью различных уз, которыми объединены члены обществ ариев. Он покровительствует бракам, гостеприимству, свободному движению по дорогам, ритуалам ариев, подаркам и взаимным подношениям. Индуистские брачные клятвы проводятся с призывом к Арьяману, который является свидетелем события. Арьяман является божеством, близким к Митре и даже берущим на себя часть его функций, с той лишь разницей, что Арьяман отвечает за общественное благополучие. Чем и занят в большинстве случаев Ардьамаан. Помогает Ньургуну сохранить мир во всем мире.

Памятуя Адьы-Будьу с его монгольской параллелью «Арджи-Бурджи» и индийским «Раджа Бходжа», можно также предположить связь Ардьамаана со словами «Раджа» и, допустим, мани «жемчужина». Ведь в шаманских заклинаниях часто в форме Чиндимээни таас, Чындымаан таас упоминается буддийско-индуистский драгоценный «философский камень» Чинтамани.

АХРИМАН

В других олонхо Ардьамаан крайне враждебен — появляется в самый неподходящий момент и внезапным набегом обыкновенно уводит невесту одного из героев. После долгих поисков герой олонхо «Мүлдьү Бөҕө» находит Ардьамаана у него в пещере. Битва длится долго. Пока персонажи не проваливаются сквозь землю в Нижний мир. Притом оба искалеченные. Подземные кузнецы братья Бэкидэл во главе со старшим из дома их Суодуй (переводится как суо «уважаемый» и туй «молот» — от китайского 槌 чуй «молот»; это настоящее имя божества кузнецов Кытай Бахсы) отковывают их тела заново. Теперь, превратившись (сюжет-то мифологически-сказочный) в волшебных птиц дьар-дьам, враги решают посоревноваться над Бездной Yтүгэн Түгэҕэ «Дном Земли». Мол, пока кто-нибудь не упадет в пропасть. Из-за взмахов их крыльев в Трехмирье происходят свирепая буря и разрушения. Страж Күлүк Дьэргэлгэн хватает их и приводит на суд Творцов-Айыы. После доказательств вины Ардьамаана его разрубают на куски и разбрасывают по Срединному миру — согласно иным историческим преданиям из этих частей образовались бродячие племена нищих и отверженных: ньиксик муокаан, кумалаан, ырчык и кутуруук (бродячие гадальщики с книгами, костями, гадающие по линиям ладони и по снам, исцеляющие песнями-рыданиями без слов), киибэс (отверженный род могильщиков и расчленителей мертвых тел шаманов — при ритуале изготовления мумий-көдьөҥө), плохонькие нищие бродячие, помешанные лжешаманы — үөр ойууна. Все из них до некоторой степени поклонялись Ардьамаану, кто-то в открытую, кто-то скрытно.

Этот образ полностью соответствует пехлевийскому («парфянскому») или среднеперсидскому (с VII в. н. э. — тайный язык зороастрийских культов) слову «Ахриман». Ахриман или Анхро-Майнью (в древнегреческой мифологии Ариман, в манихействе Архон, в христианстве Антихрист) — олицетворение зла в зороастризме; бог тьмы и олицетворение всего дурного, первоисточник зла, противник Ормузда (Ахура Мазды). Буквальный перевод означает «злой дух». Является источником вредных сил природы, болезней, неурожая, творцом ядовитых растений, хищных зверей. К нему вообще сводили древние персы все физические и моральные бедствия. Ему покорны все дэвы (демоны), то есть духи зла, он властелин смерти и мрака и представляется, таким образом, противовесом и вечным врагом Ормузда и его блаженного царства света.

В «Авесте» упоминается как Ака Мана и Ангро-Майнью. Противостояние Ахура-Мазды и Ахримана восходит к представлениям об извечной вселенской борьбе добра и зла. Их отражением является зороастрийское учение о четырех мировых циклах, каждый длительностью 3 000 лет, то есть всего 12 000 лет. На протяжении этих циклов происходит борьба Ахура-Мазды против Ахримана. Она заканчивается разгромом Ахримана, очищением мира в расплавленном металле от скверны и наступлением эры вечного блаженства. В борьбе против Ахримана Ахура-Мазде помогает человек.

Владимир ПОПОВ

P. S. А может, все проще? Несмотря на признание наличия вливаний из древнекитайского, санскрита, старых персидских наречий, все эти слова можно объяснить словами поближе? Ньургун как монгольский «имеющий хребет». Курбастай, допустим, от кур и бас «голова». Ардьамаан — от глагола ардьай «скалить зубы». Кыраман — от кыраа «проклинать».

Вроде бы так проще. Однако как быть с языковыми параллелями у других родственных и неродственных языков, ареал которых находится от нас в отдаленных географически местах?

Опять же совпадения достаточно точные — вливания из антагонистических систем мифологии (индийской и персидской), где действуют одни и те же божества и злые духи, однако представляются каждой системой противоположным образом.